ترجمة للفصل الثاني من كتاب أرماندو سالفاتوري: (The Sicology of Islam, Knowledge, Power and Civility (2016).

أولاً: التشابك والكاريزما والاستقلالية الاجتماعية: الخطوط المشكِّلة للأخويات

يرى علماء الاجتماع أنّ الحديث عن تجليات المدنية الإسلامية يُعدّ تناقضاً لفظياً من منظور فهم الحداثة الأوروبية فهماً تقليدياً، والأسباب وراء تمثيل الإسلام معظم الوقت نموذجاً حضارياً يقابلبدقة المسار التاريخي الأوروبي لتحولات الدين وعلاقاته بالسلطة المجتمعية والسياسية. وهو أمرٌ لا يمكن اختصاره في مظاهرعدم التماثل الثقافي أو اختلاف القيم والمدارك، كما لا يمكن تفسير الأمر أيضاً عبر ما يُزعَمُ من وجود نقص في التقاليد الإسلامية لتحويل التوتر الموروث فيعلاقة الله بالإنسان إلى تمايُز مُثمر اجتماعياً ومؤثّر سياسياً للمجالات المجتمعية.ومن ثَمَّ فإنّ الميل الغربي لإدراك الإسلام بوصفه آخَر مُريحاً يسهُلُ فهمُه إنما يعتمد في الواقع- وللمفارقة- على القرب التاريخي،وكثافة تفاعل الغرب وتنافُسه مع العمران الإسلامي ومراكزه السياسية، أكثرمن اعتماده على ما هو مزعوم من أي مسافةٍ وغيرية ثقافية.

إنّ رؤية الغرب الإزدرائية لدنياميات الإسلام وتعقيده -وما يستتبع ذلك من بخسٍ لقدره فيما يتعلق بعلاقات الدين بالمجتمع وعلاقاته بالسياسة- دفعت لعدّ ذلك كلِّه تجليات جوهرانية ( essentialism) ثقافية ومعرفية. وتكمن جوهرانية الإسلام في إحداثيات السلطة- المعرفة، التي صارت معروفةً بعد تدخل إدوارد سعيد (Said, 1978) النقدي الأكاديمي للاستشراق الغربي. وفي بيئة هذا الخطاب المعياري تحقّق ما هومزعوم من غياب المجتمع المدني في العالم الإسلامي(Turner, 1984). وبذلك يكون الغرب هو ذخيرة المدنية الفريدة. بل أكثر من ذلك؛ فإنّ ما سمّاه فيبر (Weber) "الغرب" مشرّعاً تفرده ووضعه على قمة التطور البشري؛ عبر التزويج الدعائي لرسالةٍ حضارية خاصة( اقترنت معظم الأحيان بمهام دينية عينية). وكان أصل هذا المعنى للرسالة -من دون مفاجأة- افتراض امتلاك سلطة تحقيق المدنية للعالم كله؛ بما في ذلك المنطقة التي كانت ذات مرة تزخر بحاضراتٍ مزدهرة، قيل في الأزمنة الاستعمارية: إنّ الانحطاط داخَلَها.

لقد ذكرنا في المقدمة أنّ سوسيولوجيا الدين في المحيط الأوروبي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسوسيولوجيا الحداثة والمجتمعات الحديثة، وقد ظلت المدنية بدورها مفهومةً بالأساس على أنها منتج متميز من منتجات الحضارة الأوروبية، ومن المنظور الغربي فإنّ مسار المسيحية الأوروبية يمثل التتويج الحضاري. وقد ذكر مارسيل غوشيه (M. Gauchet, 1997) أنّ المسيحية تصير في مغامراتها الأوروبية ديانة المحور نسبةً إلى جميع الديانات. ومن المنظور الغربي شكّل الإسلام مجموعةً من الاحتمالات الاجتماعية والثقافية لم تكن ذات يومٍ ملائمةًلمؤشرات التحول الأوروبي، ومن ثَمَّ لم يتحول الإسلام إلى حداثةٍ حقيقيةِ، وبحكم إدراكه على هذا النحو شكّل الإسلام تحدياً دائماً للحداثة الأوروبية.

لقد ظلَّ الإسلام مُدْرَكاً في أوروبا على مدى عقودٍ متطاولة بوصفهنموذجاً حيوياً ونافذاً من الازدهار والتمدد الحضاري وصار هذا التوتر الحضاري أكثر تأثيراً عبر طرائق غير قابلة للتكرار، كانت الأمة الإسلامية قادرةً من خلالها على التأثير في العالم الأفرو-أوراسي عبر بناء نماذج متداخلة من التواصل متجاوز للمواقع المحلية. إنما من جهةٍ اُخرى فإنّ الجوهرانية الغربية -ومن خلال التفاعل الحضاري- كانت نتاجاً للتبادل الكثيف مع الإسلام، وما حصل من تشابكات عابرة للحضارات ارتبطت بعض الأحيان بصدمات. فهذه الجوهرانية محصّلة مشاعر متدامجة ومتناقضة، تتضمن الخوف الغربي من تغلُّب المعمورة الإسلامية المتوسعة عليه، والثقة في القدرة على التفوق وردّ المدّ الإسلامي ودحره. وفي دورة التاريخ صارالمسار الإسلامي -في حقيقة الأمر- أكثر تورطاً في مصير نموذج الحداثة الأوروبية البازغ والمهيمن؛ ولذا ينبغي النظر أيضاً إلى الإسلام على أنه ليس بريئاً تماماً من مذهب الجوهرانية الذي بلورته الحداثة.

وإذا ربطناالنزعة الجوهرانية -مثلما فعل إدوارد سعيد (1978)- بمعادلة المعرفة- السلطة، فينبغي أخذ متغير المعرفة على محمل الجد والأهمّ من ذلك ارتباطه صراحةً بنماذج علم الاجتماع المؤسِّسة (Stauth 1993, Salvatore 1997). وعلى هذا فإنّ النزعة الجوهرانية تقلِّلُ من قدرة العلوم الاجتماعية الغربية على فهم أنماطٍ من التواصل العابر للمستوى المحلي، وهذه الأنماط تحديداً هي الديناميات التداولية التي كفلت -إلى حدٍ كبير- النجاح السياسي الاجتماعي لدخول الإسلام في الأزمنة الوسيطة وما بعدها. وتبدو بعض هذه الأنماط وكأنها تعود إلى السطح تدرجياً في العالم المعاصر. ويحدث ذلك في الغالب في تدافُعات غير متوازنة، تحت راية العبور الإسلامي للحدود الوطنية.

ما كان هودجسون أول مؤرِّخٍ للإسلام أكّد على الدور الثري الذي لعبته الحركات الصوفية، خصوصاً في الحِقَب الوسيطة، وهي جماعاتٌ انتظمت في شكل طُرُق (أخويات) عاملة عبر مستويات متعددة، ولعبت دوراً بارزاً في إيضاح قدرة الإسلام على إحداث روابط بعيدة المدى، وتحويلها إلى مصدر متعدد الجوائب من المدنية. وكانت سلطة الدولة في الأمة قبل الحقبة الكلاسيكية قد تميزت بالتردد بين التشكلاتالمُريحة لكاريزما الخلافة بعد النبي محمد (ص)، والكاريزما المستقلّة لفن حكم الدولة والإدارة المثقفة.

تمتعت ثقافة الدولة في سابق عهدها برجال البلاط الفارسي والأدباء والأرستقراطيات الزراعية مما قبل الإسلام، وهي مكوِّناتٌ مهيمنةٌ استجابت لسلطة الخلافة المركزية. وعندما تصاعدت أزمة النموذج الخليفي في القرن العاشر الميلادي توازى ذلك مع بُعد المساواة الذي ورثهُ الإسلام من التطورات الحضارية الإيرانية التي ترجع أصولها إلى الزمن المحوري (Axial Age). إنّ ضعف الخلافة عند منتصف القرن العاشر الميلادي ضرب فكرة المركزية، وأشعل تحولات ذات نزوع فوضوي أوحكم ذاتي. وقد سايرت النُخَب هذه الحريات المتجددة والمشوبة بعدم الاستقرار للتمتع بمزاياها. وكما لاحظ هودجسون(Hodgson 1974,I,305)فقد "أصبح الإسلام علامةً ليس للطبقة الحاكمة فحسْب؛ بل ولجمهور كوني حَضَري موجَّه، ورمزاً للحراك الاجتماعي المكثف الجديد". وما قصد هودجسون إلى الاحتفاء بالحِقَب الوسيطة، وبخاصةٍ قرونها الأخيرة التي تلت الاجتياح المغولي، بوصفها نموذجاً للحكم غير المركزي وغير الاستبدادي. بل لأنّ هذا الاضطراب كان وَجْهَ العملة الآخر لقدرة الإسلام المتوسعة، التي مثّلت نوعاً من الهشاشة، اشتدت حدتُها خلال التوسع المغولي وفي أعقابه. وما قصده هودجسون أنّ بعض تجليات معادلة المعرفة- السلطة الأكثر نموذجية نضجت وازدهرت في الحِقَب الوسيطة. وهو ما عدَّه نوعاً من الاستقلالية الاجتماعية الخاصة للطبقات الحضَرية الخيِّرة (بشكلٍ أوبآخر). ويبقى من الأهمية بمكان أن نحدِّد موضوع نموذج التقوى أو الخيرية. وإحدى المغالطات المتواترة التي وضعها علماء الاجتماع المعاصرين قراءة هذه الأنماط على خلفية الأشكال الغربية الحديثة والتقوية في التوجه التطهري (الأخلاق البروتستانتية عند ماكس فيبر، والوهابية في الإسلام الحديث) (وقارن بزُبيدة 1995). وبحسب هودجسون ينبغي قراءة التقوية أو النسكية الإسلامية بطرائق عكسية تقريباً، وذلك في إسهامها في بناء نماذج واسعة من الرباط الاجتماعي ليست دينية بالمعنى الصارم؛ أي على إسهامها في العالم الإسلامي بوصفها رابطةً اجتماعية.

لقد صار استثمار الاستقلالية في الرباط الاجتماعي( ولو عبر ممارسات تقوية لا تخضع للمعايير الشرعية الدقيقة) ممكناً منذ لاحت في الأُفُق بوادر انهيار المركزيات السلطوية، وغلبة نوع من الفوضى، ما أساء بالضررة إلى وجوه التضامُن وتوافقيات المعايير المشتركة، وهكذا ظلّت الأمة الإسلامية قادرةً على الازدهار، وكان ذلك على الرغم من الغياب الفعلي لأنماط الحكم المستقرة، بل بفضل هذا الغياب. ولاسيما إذا فهمنا الحكم بالمعنى الذي اكتسبه المصطلح في أوروبا الغربية الحديثة، خصوصاً في ظل دولة هوبز الليفياثيانية(*). في التشكيلات الغربية الحديثة؛ فإنّالنظام السياسي والاجتماعي (المستند إلى فكرة العقد الاجتماعي) يعتمد على مصدر نهائي وضامن وحصري من التلاقي المجتمعي للمصلحة في شكل دولةٍكاملة الشرعية. ومن هذا المنظور قد يبدو النظام السياسي الاجتماعي الإسلامي في الحقب الوسيطة -وقبل الغزو المغولي- تهديداً حتمياً للازدهار والرفاه الجماعي، والذي كان حاصلاً هو العكس تماماً. فقد توسع الإسلام إلى ثلاثة أضعاف مساحته مع ضعف السلطة المركزية. وشهدت تلك الحِقَب ذروة سلطة العلماء، ومؤسساتهم التعليمية والفقهية المستقلة والمرِنة. والتي تعتمد في انسياحها الاجتماعي على سلطة الكتاب والسنة واحتضان العلماء لهما، والبُعد التشريعيوالرمزي والأخلاقي للجماعة والإجماع. غير أنّ هودجسون يشدّد هنا للأهمية على أنّ الحِقَب الوسيطة كانت أيضاً العصر الذي انتشرت فيه الطرق والأخويات الصوفية تنظيمياً وكارزماتياً.

حاول كثيرٌ من العلماء الغربيين منذ القرن التاسع عشر عدّ الصوفية مكوِّناً غريباً على الإسلام ( العربي)، وجزم البعض الآخر حتى من دون تقديم دليل بأن أصولها من مصادر خارج الإسلام (Masuzawa 2005: 197-206). ولكنْ ثمة إجماعٌ أكاديمي اليوم على أن جذورها البعيدة تعود لزمن النبي محمد(ص)، وممارسات التقوى والورع لدى صحابته.ومن ذلك مفهوم(التوكل)، وحُبّ الخالق. وبالطبع ما مثّل الفهم الصوفي اتجاهاً رئيساً في بداية الإسلام؛ لكنه ظلَّ حاضراً في حياة الأمة ولدى بعض الأفراد المتميزين. ازدهرت التقوية الصوفية أثناء الخلافة الكبرى، كما يسميها هودجسون. لكن قبل ذلك ينبغي الحديث عن عمليات تدوين الشريعة التي قادها الفقهاء، وعكست بُعداً عملياً في الإسلام. فالفقه يمكن عدّه نوعاً من العقلانية العملية، وقد صار مجالاً مركَّباً؟ وليس مجرد آلية مؤسسية لإنتاج قواعد تغطّي البُعد الخارجي للعقيدة والمعاملات.

بيد أنّ الفقه ما كان شاملاً للتعقيدات الناتجة عن اتّباع سلوك حياة فردية ورِعة وسنّ روابط اجتماعية متناغمة، ومن هنا تأتي حقائقالإسلام الباطنة، لتتدخّل وتجد مكاناً لها بعيداً عما هو روحاني مجرد أو عملي كامل؛ فقد أحيا البحث عن الحقيقة تقليداً موازياً للفقه الذي صار صناعةً للمتخصصين. وبهذا المعنى فإنّ الصوفية أكّدت نفسَها بوصفها مجموعةً من المعارف والأشكال التنظيمية التي تيسّر عمليات البحث عن الحقيقة. كانت تجليات التقوى الأولى موجَّهةً للحقيقة الباطنة التي يمكن مطابقتها مع الصوفية كما نعرفها. وقد تبلورت بين نهاية القرن الثامن الميلادي وبداية العاشر، وبخاصة في بغداد العباسية. ويعدّ التصوف نفسه بحثاً عن المعنى الباطن للقرآن والسنة (Karamustafa 2007: 1-7) . في المرحلة الأولى للظاهرة أدّى الزهد دوراً مهماً. لكنْ من التعسف الفصل الكامل بين التصوف والفقه. فالفقه في عمله الدؤوب شمل قواعد طقوسية، ومعيشية، وفي التجارة، والعلاقات الاجتماعية. لكنّ الفقه ما تحول إلى نصٍ مغلَق؛ بل تجلى في مدارس متعددة ومتداخلة اتفاقاً واختلافاً،تركّز على ظاهر الشريعة وأساليب التعامل معها وتطبيقها أو دخْلنتها. وبهذا المعنى فإنّ التصوف هو المقابل الباطني للشريعة، وقد أسهم في تشكّلها وتقديرها المتنوع. بيد أنّ المستوى السائد للتصوف ما كان روحانياً خالصاً، وما نقصدُهُ من هذا التدقيق أنه يكونُ من الاختزال القول: إنّ الصوفية مثّلت التحدي الأكبرلهيمنة الفقهاء؛ فلم يكن هناك رابح أو خاسر؛فكثيرمن الفقهاء كانوا أيضاً من الصوفية، وكثير من أئمة التصوف كانوا فقهاء. على أنّ التصوف ما صارواضح المعالمإلاّ فيالحقبة الكلاسيكية للإسلام، عندما ظهرت الطريقة وتمأسستْ.وقد أبرزت هذه العلاقة الدينامية بين المكوِّنين الرئيسين من مكونات التقليد الإسلامي التوتر الإنتاجي ( وأحياناً التواطؤ المتبادل) بين البعد الروحاني للفكرمن ناحية،وتطبيقاته وآثاره العلمية والفقهية من ناحيةٍ أُخرى. فبقدر ما حصلت عملية التمدرُس لدى الفقهاء؛ فإنّ الطريقة في اتباع سنة النبي(ص) -عبر عضوية ناشطة فيأخوية منظمة- تدرجت هي بدروها في البروز. إنّ جوهر الطريقة وجود تدريب تحت توجيه شيخ، تمتد سلسلته أونسبه الروحي من شخصه إلى النبي(ص) في نوعٍ من انتقال الكاريزما، والبحث من خلال الطريقة عن الحقيقة. طور الفقهاء والمتكلمون منهجاً لكسْب العلم والتعلُّم، وقد خاض هذا المجال التربوي اتّساقاً تدرجياً قاده العلماء، وقُدِّرَ له بالتوازي مع ظهور الطريقة إقامة المدرسة.

لقد استمر التنافُس بين العلم القائم على المدرسة، والتصوف القائم على الطريقة، وقد اكتسبت الطريقة هيبةً عبر تسلْسُل المناهج والممارسات التي ارتبطت بالشيوخ الصوفيين، وقد كانت "الرياضات" روحيةً وجسدية جماعية؛ فالممارسة الجسدية الجماعية في الإسلام هي صلاة الجمعة التي تجمع المؤمنين، وتتماسك في جسدٍ جماعيٍّ واحد. أما الصوفية فقد أدخلت تنوعاً كبيراً على جماعية إقامة الجمعة، عبر التركيز على ممارسة الذكر الجماعي للخالق وأسمائه الحُسْنى، وتنوع الوسائل الجسدية، وأبرزها ما يتعلق بضبط التنفس من دون انتقاصٍ من وظائف الإنشاد والرقص، وإلى الرصانة ورباطة الجأش والاتزان الجسدي في مواجهة الانجذاب اللاشعوري.

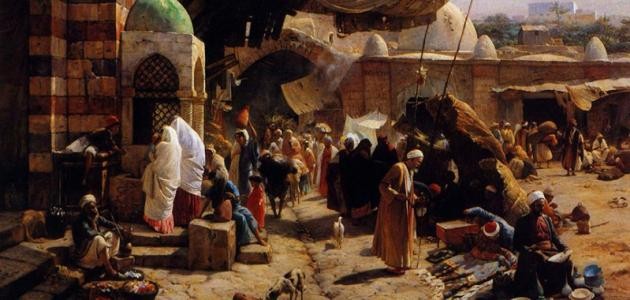

بلغت ممارسات الصوفيين أقصى الانتشار واستحداث حالة اجتماعية جديدة ذروتَها في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين؛ ففيهما أدّت الطرقالصوفيةدوراً رئيساً في التوسع الإسلامي العالمي عبرالمساحات الأفرو-أوراسية، وشبه القارة الهندية،وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء. لقد كانت الطرق الصوفية قادرةً على بلوغ فئات شعبية متنوعة؛ مثلالتجار والفلاحين وأبناء القبائل. ثم إنهاعبّرت عن أصواتٍ فكرية جديدةمنخرطة في موجةٍ من التأمل لدمج أبعاد مختلفة للإسلام: البعد الفقهي، والبعد الكلامي، وإلى البعد الروحي والفلسفي، الظاهر والباطن. لقد سدَّت الصوفية الفراغ وبُعْد الشرعية الذي خلّفه انهيار سلطة الخلافة، وذلك عبر بنائها شبكات من العلاقات التي حقّقت التوازُن بين السلطة الرأسية (دور المشـايخ الكاريزماتيين والأوليـاء الأحياء) والتماسك الأُفقـي (نمط الأُخوة)، وهي التنظيمات (= الطرق) التي امتدت عبر مسافات بعيدة في شبكاتٍ متكررة من المشايخ والمريدين. على أنّ هذه الانتشارية الهائلة -التي فاقت انتشار المدرسة أيام السلاجقة ومَنْ بعدهم- ما تمتعت بصلابة المدرسة واستقلاليتها ( المدرسة اعتمدت على الأوقاف)؛ ولذا فإنّ شبكات الطرق كانت دائماً بحاجةٍ لرعاية محلية أوسياسية بسبب درجتها الأدنى في نقل المعرفة Arjomand) 1998). لقد كان الصوفية مؤثرين في الوصول إلى أماكن بعيدة غير حضرية. وقد عنت الطُرُق نوعاً من التنظيم للقوى في القطاعات الثلاثة: الحضري والبدوي والريفي، وكانت النتيجة منع الاحتكار الحضري للمدنية من تلك النوعية التي سادت حضاراتٍ أُخرى، وبخاصة العالم المسيحي الغربي. ثم إنّ المقامات والأضرحة الصوفية غالباً ما شكلت تمركزات محورية لشبكاتٍمترامية الأطراف.وذلك ما شملته على نحو متزامن من قنوات اتصال ومواقع استقرار يحتاج إليها الرحَّل المسافرون. وبسبب هذا الوزن المتزايد فإنّ الزوايا الصوفية خفّفتْ من آثار التقلقل الذي نزل بالحكم السياسي. كما عمل مشايخ الصوفية في الوساطة والتحكيم وحل النزاعات وصون الحياة الدينية في الأرياف، وما اهتمّ الصوفية كثيراً (بخلاف الفقهاء) لاستخدام اللغة العربية، بل تكلموا باللغات المحلية، وأثروا بذلك أكثر بدلاً من الخضوع لشروط إسلام العلماء، أوالنموذج الحضاري الإيراني- السامي.

كانت إحدى نتائج هذا النجاح المتراكم أن ارتابت النخب الحاكمة أحياناً في الطرق الصوفية، بسبب قدرتها على التنظيم الذاتي. وللأسباب نفسها تقريباً سعى الحكام للتواصل والمُراضاة للشيوخ الصوفيين، فالوضع المثالي بين الطرفين كان نوعاً من علاقاتالانتفاع المتبادلة، فالبركة كانت صناعةً صوفية، وكذلك القوة الشافية (Green 2012). يروي أوميد صافي مقولةً لشيخٍ صوفي من زمن السلاجقة هذا نصها:

وليّ الله حقاً هو من يقعدويقوم بين الناس، ويأكل الطعام،

وينام، ويجري معاملات مع الناس في السوق، ويذكر

الله في قلبه خلال ذلك، ولا ينساه ولو للحظةٍ واحدة.

ما وراء التصوف: التنظيم وانتشار الطرق (الأخويات): لعلَّ أهمَّ الروابط التي تفاعلت مع التنظيمات الصوفية بل تداخلتْ معها هي النقابات الحِرَفية(Faroqhi 2009). وقد استندت في عملها إلى أعرافٍ ومُواضعات، وجدت سبيلها إلى الاعتراف من جانب الفقه الشرعي (Arjomand 2004: 227-228) وجاء الشيخ الصوفي الشهير عمر السهروردي(1145-1234م)( صاحب عوارف المعارف) ليدعم تنسيق المسارين: الأصناف الحِرَفية، والطرق الصوفية. ومن بين فئات اجتماعية أُخرى ظهرت تنظيمات شبه عسكرية تداخلت مع التنظيمات الأخوية الصوفية،كما هو شأن العثمانيين خلال تقدمهم بالأناضول في القرن الثالث عشر، حين تشكلت وحداتتقع بين تنظيمات التخوم والقبائل والفتيان والصوفية، وقد تضمن ذلك -مع تطوره في القرن الرابع عشر- بناء تنظيم عسكري خاص عُرفت وحداته بالانكشارية، وهم نُخَب عسكرية من العبيد أصلاً حلُّوا محلَّ الفرسان الصوفيين المولويين الأوائل الذين أقاموا علاقات وثيقة مع الوسط الصوفي الشعبي (Rahimi 2012: 56).

ومع ذلك؛ فإنّ نمط التنظيم الذي بلغ في بعض المواقع والأزمنة تكافُلاً وثيقاً مع الأنظمة الصوفية هو ما أطلق عليه: نظام الفتوة. وهؤلاء مجموعاتٌ من شبان الحواضر وعصابات الأحياء، يقودهم نوعٌ من عُرفٍ للفروسية ملتزم بحماية القيم الاجتماعية. وقد صار شكلاً تنظيمياً قائماً على أعراف الأخويات التي يتخذ عنفها عندما تكون من الطبقات الدنيا طابعاً كارزماتياً (Green 2012: 56). كانت هذه الجماعات عازمةً على تحقيق النظام والأمن في السياقات الحضرية مقابل تحقيق مكانة وثروة أيضاً. وتقاطعت الطرق الصوفية وتشكيلات الفتوة معظم الأحيان بعضها مع بعض، وأقامت علاقات وثيقة من الناحية التنظيمية. وقد صار ذلك واضحاً في الانتعاش الوجيز لهيبة الخلافة تحت حكم الخليفة الناصر لدين الله (1180-1225م) للالتقاء من حوله بين أهل الطريقة وأهل الفتوة. لقد حصل هذا التضامُن المديني من أسفل إلى أعلى، وبحسب ما ارتآه السهروردي عمر بن حفص. وعندما أعلن الخليفة عن لبسه للخرقة وشارة الفتوة عاد الانتظام في هذه الصيغة اللامركزية من الأعلى إلى الأسفل (Hodgson 1974,II: 282).

وجاء الشيخ الصوفي الشهير عمر السهروردي (1145-1234م) (صاحب: عوارف المعارف) يدعم دمج المسارين: الأصناف الحِرَفية، والطرق الصوفية. وظهرت من بين فئات اجتماعية أُخرى تنظيمات شبه عسكرية تداخلت مع التنظيمات الأخوية الصوفية. كما هو شأن العثمانيين خلال تقدمهم بالأناضول في القرن الثالث عشر حين تشكلت وحدات تقع بين تنظيمات التخوم والقبائل والفتيان والصوفية. وقد تضمن ذلك -مع تطوره في القرن الرابع عشر- بناء تنظيم عسكري خاص عُرفت وحداته بالانكشارية، وهم نُخَب عسكرية من العبيد أصلاً حلُّوا محلَّ الفرسان الصوفيين المولويين الأوائل الذين أقاموا علاقات وثيقة مع الوسط الصوفي الشعبي (Rahimi 2012: 56).

ومع ذلك فإنّ نمط التنظيم الذي بلغ في بعض المواقع والأنظمة تكافُلاً وثيقاً مع الأنظمة الصوفية هو ما أُطلق عليه: نظام الفتوة، وهؤلاء مجموعاتٌ من شبان الحواضر يقودهم نوعٌ من عُرفٍ للفروسية ملتزم بحماية القيم الاجتماعية. وقد صار نوعاً تنظيمياً قائماً على أعراف الأخويات التي يتخذ عنفها عندما تكون من الطبقات الدنيا طابعاً كارزماتياً(Green 2012: 56). كانت هذه الجماعات عازمةً على تحقيق النظام والأمن في السياقات الحضرية مقابل تحقيق مكانة وثروة أيضاً، وتقاطعت الطرق الصوفية وتشكيلات الفتوة معظم الأحيان بعضها مع بعض ( إضافةً إلىعرفاء الأحياء فيالمدينة)، واقترن بعضها ببعض بصورةٍ وثيقة منالناحية التنظيمية.وقد صار ذلك واضحاً في الانتعاش الوجيز لهيبة الخلافة تحت حكم الخليفة الناصر لدين الله (1180-1225م) للالتقاء من حوله بين أهل الطريقة وأهل الفتوة. لقد حصلهذا التضامُن المديني من أسفل إلى أعلى، وبحسبما أرتآه السُهروردي عمر بن حفص. وعندما أعلن الخليفة عن لبسه للخرقة وشارة الفتوة عاد الانتظام في هذه الصيغة اللامركزية من الأعلى إلى الأسفل (Hodgson 1974, II: 282).

كان الفلاسفة المسلمون- أي ممارسو التفلسُف- ورثةً للتقاليد الهيللينية ومطوِّرين لها. بل زعم بعضهم مثل الفارابي (872-950م) الانتماء إلى سلسلة متصلة من نقل المعرفة تصل إلى أرسطو وليس أقلّ من ذلك.ونقل المعرفة مختلفٌ بالطبع عن تأصيل الكاريزما كما عند الصوفية.ومنذ نهايات مرحلة الخلافة الكبرى ارتقى الفلاسفة إلى مكانةٍمهمة، ليس في تراتبية المعرفة فحسْب؛ بل فيمايتعلق بالمكانةالاجتماعية والنفوذ فيمحيط البلاطات. وشعر الصوفية الكبار بمنافسة الفلاسفة؛ لكنهم ما أنكروا قدرات الفلسفة وإنما عدّوهاناقصة ولا تبلُغُمبلغ ما يؤتيه العرفان والقُرب من اللهومقامات المحبة والرضا.وبالطبع ما كانت للفلاسفة وجوه نفوذٍ وتأثيرٍ لدى الجمهور كما كانت لشيوخ الصوفية وأقطابها. على أنه كانت لذاك السموق الفلسفي تداعياتٌ سلبية في أوساط مخلتفة. فقد شجَب ابن خلدون نفسُه غرور الفلاسفة وادعاءهم العصمة في المعرفة المتوارَثة والعقلانية البرهانية (Fromherz 2010:9). وهذا اتجاهٌ وصفه فيكو(Vico) لاحقاً أنه "غرور العلماء". لقد اضطلعت الصوفية بنجاحٍ بالوقوف بصلابة على الجانب البنّاء منمعادلة المدنية بغرض إرضاء الحاجات العملية والروحية لدى فئات اجتماعية متنوعة.

إنّ التوازن المتداخل الناجم عن تعايُش أدوار متميزة وتركيبية جاء مُرجِّحاً لتبلور نماذج مدنية ضعيفة مؤسسياً، ولكنْ تحظى بتوافُق واسع في تشكيل الرباط الاجتماعي وإدارته.وكانت ميزة توجُّه الحركة الصوفية إلى التقَوية- مقارنةً بمدرسية الفقهاء وعلماء الدين ومنهجيات الفلاسفة- إرساءها لدعاوى روحية في الممارساتالجماعية الطقوسية،وهو الأمر الذي سهَّل بدوره بناء التواصُل الذاتي، ومن ثَمَّ التوفيقبين المصالح المتبادلة، سواء أكان بأسلوب رأسي وثنائي(شيخ –مريد)، أو أكثرأفقية وسواسية ( أخ مع أخ)، وارتبط ذلك كله فيالثلاثية التي تستند إلى الأخ الأكبر المحب؛ أي الله عزوجل.

كان(ماكس فيبر) نفسه هو مَنْ رأى الجذرية المحتملة لنوع المدنية الداعم في النهاية للنظم السياسية المدنية الحديثة في فكرة الأخوة واتّساقها التنظيمي: المؤاخاة (Verbrüderung) وأكثر مما ورد في البنى الأرسطية لدولة المدينة (Polis) التي تكرر استدعاؤها كثيراً لدى فيبر وغيره. إنه نموذج دينامي يمأسس التواصل الاجتماعي في "مجتمع قائم على روابط متبادلة صُنعت بإرادةٍحرة، ولم تقم علىعلاقات الدم". وقدعدّهافيبر مرحلةً انقضت في المسار التحديثي الفريد لأوروبا الغربية؛ لكنّالرباط الأخوي ظلَّ يميز التطور الحضاري لآسيا الغربية. ومن ثَمّ فإنّ هذا النموذج يشمل الحضارة الإسلامية، كمقابل لما رأه "الشرق" أو "آسيا" التي تمثلها الهند والصين. ووفقاً لتفسير فلفريد نيبل (W. Nippel) لرؤية فيبر؛ فإنّ النظام الطبقي المتصلّب الذي تأسس في الهند بعد انتصار البراهمانية منع ظهور أي بنيةٍ أخوية، وفي الحالة الصينية كانت لعقيدة السلف تأثيرات مناظرة. وبخلاف الاستشراق؛ فإنّ فيبر نزع صفة الشرق مبدئياً عن الإسلام، بحجة أنه قامت فيه طبقة من المحاربين بمكة سيطرت عليها فكرة الفتح! وفي توظيف فيبر لهذا التحريف، الذي أعاد تاهيل أصل الإسلام لمجرد شجب تطوره المعيب، ربما كان فيبر متأثراً باللاهوتي البروتستانتي البارز إرنست ترولتش(E. Troeltsch) بما لا يقلُّ عن تأثره بعالم الدراسات الإسلامية كارل هاينريش بيكر (C.H. Becker) (وقارن Salvatore 1997: 121-122). وقد تأثر عالم الاجتماع هايدلبرغ بالرؤية الفيبرية ليزعم أنّ الإسلام لم يتطور بصورةٍ دالّةٍ فيما وراء النموذج الغربي للأخويات، بسبب عوامل التحديد الذاتي المتأصلة في روح المقاتل التي اعتمد عليها التوسع الإسلامي كما افترض فيبر. وهذه رؤية غير صحيحة؛ لأنّ التوسع الحقيقي للإسلام حصل في الحقبة الوسيطة وما بعدها، وليس في المرحلة المبكرة، والفضل في ذلك يرجع إلى نمط الأخوية الذي تطور فيما وراء الحقبة الأولى.

إنّ الطبقة الأعمق من حجة فيبر بشأن الأخوية أو التآخي تدل على دينامية عمليات التحول إلى إخوة، وإنّ ما يجعل الغرب يأخذ صفة "العالم الغربي"-ومن ثم استبعاد الإسلام -هو أنّ حياة المدنية -المزدهرة في أواخر العصور الوسطى- إنما نالت دعماً بصعود فكرة المؤسسة في مقابل الجمعية. ولذا يمكننامناقشة أنّما يميز التجلّي الإسلامي للأخوية مقابلمسارها في أوروبا هو -تحديداً- الانتباهلعدم تخطي العتبة التي حددتها المأسسة التقديسية للرباط الأخوي الاتحادي. وفي المنظومة الإسلاميةتظل الأخوية بوضوحٍ نمطاً"دنيوياً" من الرباط الصوفي والزاوية الصوفية.

.........

(*) أي دولة الحكم المطلَق بحسب ما شرحه توماس هوبز في كتابه: الليفياثان (وحش أسطوري ورد ذكره في العهد القديم).