سوزان مارشاند

لإدراك ماهية المستشرق الألماني منتصف القرن التاسع عشر، أو إدراك ماذا يعني أن تكون مستشرقاً في ألمانيا في تلك الفترة، علينا أن نُعَوِّد أنفسنا على التآلف مع عالم أكاديمي يختلف تمام الاختلاف عن عالمنا الأكاديمي اليوم، بل يختلف كثيراً حتى عن العالم الأكاديمي في ألمانيا ذاتها في نهاية القرن التاسع عشر. وهنا نلجأ مرة أخرى إلى اللورد أكتون الذي رسم صورة معبرة عن هذا العالم فقال:

في تلك الأيام كان النمط المألوف للعالم الألماني يُستخلص من ذلك الرجل الذي يشتكي من أن المكتبة لا تمنحه سوى ثلاث عشرة ساعة للقراءة في اليوم، وذاك من الرجل الذي يقضي ثلاثين سنة في قراءة مجلد واحد، ذلك الرجل الذي بدأ يكتب عن هوميروس سنة 1806، ولا يزال يكتب عن هوميروس سنة 1870... بداية فهو دارس للإغريق مرتبط بآفاق قديمة... فهو يدير ظهره بقوة وصرامة لهذا العالم المعاصر، بما يحمله هذا العالم من أسئلة عالقة لم تتم تسويتها ومن معلومات يستعصي الوصول إليها. رجل يعشق الإقامة في فضاء يأمل أن يكد فيه ويهبه حياته. فقد كان على غرار هيجل الذي أنهى كتابه في سعة وراحة [بجامعة] يينا خلال المعركة، ثم ذهب في الصباح يبحث عن ناشر فتفاجأ بالشوارع المليئة بالجنود الفرنسيين. فلم يترك لأصوات العالم المتألمة مجالاً لتشغله وتلهـيه. رجل غالـباً مـا كـان ينهـض بقـوى ضعيفة، وينطلـق من فقر مدقـع، يســير حافـي القدمين إلى المدرسة يتوسل طريقه عبر أراضي الأسلاف على نحو ما كان يفعل الأستاذ هازه [كارل هازه أستاذ الفيلولوجيا بجامعة يينا]، ثم يقضي حياته متقشفا مقتصدا في معاشه (2)

وحتى وإن كان هذا الوصف يعطي صورة عامة عن العلماء الألمان؛ فإن هذه الصورة تُعدّ - في نظرنا - مناسبة للمستشرقين المقصودين في هذا الفصل؛ لذا استحقت الصدارة والبدء بها. ففي الفقرات التالية سنلتقي بعدد كبير من الدارسين والعلماء، ممن ألغوا ذواتهم وعملوا بجد ودون كلل، علماء ارتبطوا بآفاق قديمة واستنكفوا عن الدخول في النزاعات الدينية مسلحين بمعارفهم الفيلولوجية. إنهم علماء ودارسون عاملهم اللورد أكتون معاملة الأبطال؛ لأن هؤلاء المستشرقين الغاضبين- الذين سنتحدث عنهم في هذا الفصل - كانوا بالفعل كذلك. وبَدَهيّ أن هدف مهمتنا هنا ليس الإشادة بهؤلاء أو تحقيرهم؛ بل هدفنا هو إدراك السبب الذي حداهم إلى الاشتغال على النحو الذي اشتغلوا به، والسبب الذي دعاهم إلى اعتقاد ما اعتقدوا فيه. ثم نعرض في الأخير للعواقب الناجمة عن هذا الصنف من الاستشراق الذي أنتجه هؤلاء.

دعونا نستهل بتقييم عام لهذا الصنف من الأفراد الذين اختاروا الاستشراق مهنة. ونرى مهماً هنا أن تستحضر أنّ المرء الراغب في أن يصبح مستشرقاً -على النحو الذي حددنا به مصطلح الاستشراق-، كان عليه القيام باختيار شخصي واستثمار قدر كبير من الزمن والمال، إضافة إلى استعداد لتحمل صنف معين من الأخطار. فلكي يصبح الدارس مستشرقاً ألمانياً يجب أن تتوافر فيه مزايا مؤثرة وتكوينات معرفية خاصة، هذا بعد أن يكون قد اجتاز مرحلة التعليم الذاتي، وتكَوَّن في معارف الاستشراق الفرعية التي تخرج عن دائرة التكوين العام. وقد استقطب هذا المجال عددا مهما من أبناء الكهان والقساوسة، أكثر مما استقطبت الدراسات الكلاسيكية. ولعل السبب الأرجح لهذا الاستقطاب هو بُعد الاستشراق النسبي عن المؤسسات الثقافية، وقربه من الاهتمامات والمنظمات الدينية. كما استقطب مجال الاستشراق عدداً مهماً من المتنصرين اليهود. وحتى وإن كان هذا المجال قد جذب عددا من أبناء البيروقراطيين ومعلمي المدارس الثانوية ، فإن عدداً مهماً من المستشرقين كانوا يتحدرون من طبقة الملاك المتوسطة (Besitzbürgertum)، وهو أمر نادر الحدوث في أوساط الكلاسيكيين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن حضور المنتمين للطبقة الأرستقراطية في هذا المجال كان أقوى من حضورهم في الدراسات الكلاسيكية؛ وذلك لأسباب وجيهة؛ فالعمل في الهيئات الدبلوماسية ظل في مجمله مقصوراً على النبلاء، في حين كان الدبلوماسيون المعيَّنون في الشرق يستغلون أوقاتهم في قراءة الدراسات الاستشراقية بغاية تثقيف أنفسهم. مع الإشارة إلى أن الكتب كانت غالية الثمن، والسفر إلى مقرات المكتبات الكبرى في باريس وليدن ولندن كان باهظ الكلفة. وإذا كان غير الأوربيين يحتلون أهمية خاصة في هذا المجال -بكونهم معلمين للغات ومرشدين ووسطاء ومزودين بالمواد- فإنهم لم يظهروا إلا نادراً في المنشورات والمطبوعات (بل لم تذكر أسماؤهم!). فقبل سنة 1854 كان هناك عدد قليل جداً من الرحالة الألمان الإناث اللواتي ألَّفن كتبا موجهة للجمهور الواسع (لعل أكثرهن ذكراً وشهرة إيدا بفايفر(3) وإيدا هان-هان(4))، كما لم يكن هناك سوى القليل من النساء غير الأوروبيات اللواتي قمن بدور الوساطة (مثل "محبوبة" عشيقة هرمان فون بوكلر موسكاوو المفضلة(5))؛ ذلك أن النساء لم يكنّ يُقبلن عموماً في عالم المستشرقين(6).

وخلاصة القول أنه لم يكن سهلاً أن يصبح المرء مستشرقاً في تلك الفترة، كما لم يكن سهلاً الاستمرار في هذا المسار، ونذكر في هذا الشأن -على سبيل المثال- حالة يوستيس أولسهاوزن(7) الذي لم يعثر في جامعة برلين أثناء بحثه عن أستاذ يعلمه سنة 1819 سوى على شخص واحد، اسمه بيرنشتاين (G. H. Bernstein) ، الذي كان المختص الوحيد في الدراسات السامية؛ وحتى هذا الأستاذ رفض إلقاء محاضراته على طالب واحد؛ ثم جرب أولسهاوزن حظه مع أستاذ آخر مختص في الدراسات الفارسية، وهو فريدريش ويلكن(8)؛ بيد أن هذا الأخير كان منشغلاً في عمله على رأس مكتبة الجامعة، وأخيرا وافق ج. أَيديلر (J. I. Idler) على المساعدة في تكوين هذا المستشرق المرتقب (كان أيدلر قد درس على يد والده القس الملم باللغة العبرية). وحسب ما ورد في رثاء أولسهاوزن فإن هذا المستشرق كان رجلاً عصامياً كونَّ نفسه بنفسه. ومن حسن حظ أولسهاوزن أنه التقى في باريس بـ ألكسندر فونهامبولت، الذي خلَّف لديه انطباعاً حسناً؛ فــهومبولت هذا كان إجرائياً وعملياً في تطوير كفاءات أولسهاوزن وتهيئته ليمتهن حرفة الاستشراق، على غرار ما فعله مع الكثير من المستشرقين الآخرين. إثر ذلك، عُيِّن أولسهاوزن أستاذاً محاضراً في جامعة كيل(9) قبل أن يتم رسالة الدكتوراه؛ ونشر أول مؤلف له سنة 1826، تحت عنوان "تصحيحات العهد القديم"(10)؛ وهو عبارة عن محاولة لتخليص الكتب المقدسة من الأدران والشوائب (Schlacken) التي لحقتها وغطت عليها على مر القرون. ولعل أعظم الطموحات التي راودت أولسهاوزن كانت متمثلة- بحسب ما ورد في رثائه- "في إقرار جوهر العهد القديم العبراني على أساس نص خالص وثابت على صيغة واحدة"، ثم القيام بعد ذلك على إقرار علاقاته اللسانية، وهي الغاية الأصلية لـ [التصحيحات]، والتي ظلت كذلك إلى حين مماته(11). وعلى غرار الكثير من نظرائه المستشرقين، فقد اختار ولسهاوزن الزواج من وسط المستشرقين؛ فزوجته الأولى تنتمي لأسرة يوهان ميخائليس (حفيدة أخي ميخائليس)، وزوجته الثانية هي ماري ميخائليس حفيدة الأستاذ بجامعة غوتنغن.

استمر أولسهاوزن يعمل بسلاسة دون عوائق على الرغم من قلة الطلبة والزملاء الذين يمكن أن يناقش معهم انشغاله بالدراسات الفارسية والبابلية التي كان ساعياً في تطويرها. وقد استمر على هذا النهج السلس إلى أن ارتكب خطأً سياسياً، حيث فُصل من عمله بسبب حماسته الزائدة لثورة 1848 الليبرالية. إلا أنه انتخب عضواً ممثلاً في المجمع الدستوري لـ هولشتين، وبعد انتخابه أعاد أوسمته إلى الحكومة الدانماركية. وعندما انتهت الثورة فقد منصبه الأكاديمي في الجامعة ،غير أن ألكسندر فون هومبولت ساعده ثانية في الحصول على منصب في المكتبة، ثم سعى في تقلده منصب مستشار لدى وزارة الثقافة البروسية. وعلى نحو ما هو مألوف في السن التي بلغها أولسهاوزن؛ فقد دأب ردحاً من الزمن على الكتابة في التاريخ القديم للشعوب السامية والهندو آرية، مبتعداً تدريجياً عن دراسات العهد القديم. أما مخططه النموذجي عن القيام بدراسات واسعة النطاق فقد كان يؤجله إلى حين الانتهاء التام من الأعمال اللسانية الأساسية التي يعتقد أنها المهمة الأولى الملقاة على عاتق الدارس الحقيقي. وبحسب ما كتبه إيبرهارد شرادر - المختص في الدراسات الأشورية والمعجب بـ أولسهاوزن- 1883 سنة "فقد ظل حتى الأسابيع الأخيرة التي اشتد فيها عليه مرض الموت يشغل نفسه بدارسات تشي بتحوله إلى دراسة اللغة الفهلوية (12) ". ونعتقد أن ما ذكر كاف لرسم صورة لما كان عليه المستشرق الألماني في منتصف القرن الثامن عشر.

ظل جل الأكاديميين المستشرقين حتى مطلع القرن التاسع عشر- على غرار أولسهاوزن- يتكونون في مجال اللاهوت، ويتقلدون مناصبهم العلمية في كليات اللاهوت ، حتى وإن كانت علاقاتهم برجال الدين المحافظين والمسؤولين عن الكنائس متوترة في أغلب الأحوال. غير أن بعضهم حاول الحصول على منصب في كليات الفلسفة؛ رغبة في تحرير النفس من تدريس الراغبين في أن يصبحوا كهاناً وقساوسة أو مفسرين للعهد القديم، وأيضاً تخليص النفس من رقابة الكنيسة وتدخلها. ومع ذلك فقد كانت هناك أسباب وجيهة تدعو المستشرقين للبقاء في مجال اللاهوت. ذلك أن مجال اللاهوت كان يُعدُّ في مطلع القرن موضوعاً علمياً وبقي معتبراً كذلك حتى منتصف القرن التاسع عشر، حيث احتشد بأساتذة كاريزماتيين ابتداءً من الرومانسي أوغست نياندر ذي النزعة التَّقَوية، وانتهاءً بـ التاريخاني البروتستانتي فرديناند كريستيان بور. مع الإشارة إلى أن نسبة الطلبة المنخرطين في كليات اللاهوت قد ظلت إلى غاية 1830 في حدود 38،5 بالمائة في النسبة العامة لطلبة الجامعات الألمانية(13). وعلى الرغم من التراجع المستمر لهذه النسبة خلال السبعين سنة التالية- لسبب يرجع في جانب منه إلى تناقص أعداد القساوسة والكهان- فإن علم اللاهوت ظل يمثل قوة ثقافية كبرى تُثمَّن عالياً، وظل مجالاً يحظى بالاحترام من بين الحقول العلمية حتى غاية 1914(14). أما بالنسبة للمستشرقين؛ فقد كان علم اللاهوت أرضية مناسبة للتكوين؛ بينما كانت الجماعة المنتمية له الأكثر ملاءمة للمستشرقين؛ ذلك أن جل هؤلاء بقوا متمسكين بإيمانهم، حيث كانوا يتأرجحون ذهاباً وإياباً بين العمل الأكاديمي والعمل الديني الإكليرجي، وبين العمل في مجال الفلسفة واللاهوت. فمثلا تكون أوغست ديلمان (1823-1894) ليصبح عالم لاهوت على غرار والده، غير أنه فضَّل في مرحلة ما الدراسات الفيلولوجية النقدية لإثيوبيا على تأويل الكتب المقدسة؛ فبينما كان يُدرِّس في كلية اللاهوت بجامعة توبنغن استُدعي لتدريس اللغات السامية واللغة السنسكريتية في كلية الفلسفة بجامعة كيل، ثم عاد فأنهى حياته العلمية في كلية اللاهوت بجامعة برلين(15).

يجب أن نشير هنا إلى أن العلماء والدارسين غالباً ما تخوفوا من إصدار تعليقات أو ملاحظات حول القضايا السياسة والدينية المعاصرة لهم؛ إذ كانوا يرون في التعالي عن الجدل الدائر حول الأحداث الآنية طريقا أسلم لهم من مساندة هذا الطرف أو ذاك. بيد أن المستشرقين الألمان في منتصف القرن التاسع عشر أبدوا نفوراً قوياً من استثمار الوقت والجهد في دراسة آسيا المعاصرة. ففي الوقت الذي بين سنتي 1820 و1880 كانت اللغات الشرقية الحديثة لا تُدرَّس إلا فيما ندر، ولا تحظى سوى باحترام ضعيف. أما أولئك الذين اكتسبوا احترام زملائهم فقد كانوا مختصين في الشرق القديم، وبخاصة في الشرق الأدنى القديم. مع الإشارة إلى أن القليل منهم هم من جرى توظيفهم من قبل وزارة الخارجية ، وقلة قليلة منهم هم من استطاعوا تعبيد طريقهم بأنفسهم مثل يوهان غوتفريد وفيتزشتاين (1815-1905)(16). ذلك أن وفيتزشتاين هذا كان قد عُيِّن قنصلاً ممثلاً لدولة بروسيا في دمشق من دون راتب، مما حمله على كتابة مقالات كان ينشرها في الصحف باسم مستعار، ودفعه إلى الانخراط في تجارة مربحة يبيع فيها المخطوطات العربية للجامعات الألمانية حتى يزيد من دخله. غير أنه استقال من منصبه سنة 1861، إثر المذبحة التي أودت بحياة ما ينيف عن ستة آلاف مسيحي في المدينة السورية خلال السنة السابقة. وقد استمر بعد ذلك في نشر المقالات ومارس التدريس لعدة سنوات في جامعة برلين بصفة محاضر خارجي غير رسمي. وفي سنة 1870 جرى إرساله إلى تونس قصد مساعدة الأهالي في الثورة على الحكم الفرنسي(17)، على أساس إلهاء القوات الفرنسية وإبعادها عن الجبهة البروسية الفرنسية(18). والواقع أن مساره المهني كان لامعا، غير أن الكثير من الدارسين -ممن عاصروه في منتصف القرن التاسع عشر- كانوا يفضلون الهيبة العلمية على العمل الحكومي .وعلى أي حال فإن هذا الصنف من العمل كان في مجمله بيد الطبقة الأرستقراطية ، إضافة إلى انغماس هؤلاء الدارسين في صنف من الوضعانية التاريخانية. فالنسبة لدارسين -أمثال فرانز بوب وكريستيان لاسن وهاينريش إيفالد وكارل لاخمان- فإن سياسة بلاد المشرق هي من اختصاص وزارة الخارجية وجمعيات التبشير ورجال الأعمال الذين يتعاملون مع الشرق. أما المستشرقون فلهم قضايا مختلفة تتعلق بالتاريخ أو اللاهوت التي عليهم التعامل معها.

ومن البدهي أن يكون التعامل مع القضايا غير الخلافية التي تهم التاريخ الثقافي والسياسي القديم أكثر يسراً من التعامل مع الكتب المقدسة، ووفقا لذلك فإن المستشرقين قد اتجهوا في هذه الفترة -على غرار نظرائهم الكلاسيكيين- إلى التركيز حصرياً على الماضي القديم وعلى دراسة التاريخ العلماني(19). إذ أضحى الانفلات من قبضة السلطات الإكليرجية -التي كانت لها اليد العليا في التعيينات في كليات اللاهوت- هو الهدف الأكبر للمستشرقين الأقل أرثوذوكسية. والواقع أن حركة في هذا الاتجاه أضحت ملموسة منذ أواخر القرن الثامن عشر، غير أن سرعة وتيرتها ارتفعت بعد ذلك، خاصة بعد سنة 1820؛ ففي سنة 1809 أسس المستشرق النمساوي جوزيف فون هامر-بورغشتال (الماسوني) مجلة تحت عنوان: "كنوز الشرق"(20) تناولت موضوعات ضمت الفلسفة والشعر والتاريخ والفلك والرحلة الأدبية، بينما استثنت اللاهوت.غير أن هذه المجلة توقفت عن الصدور حين غادر راعيها الأرستقراطي مدينة فيينا ليستقر في بولندا ويدير أعماله منها(21). وحين عزمت جماعة من المستشرقين المرموقين على تأسيس مجلة علمية في العقد الرابع من القرن التاسع عشر آلت إلى تقليد نموذج هامر-بورغشتال (حتى وإن كان أفراد من هذه الجماعة قد نددوا في وقت سابق بطابع الهواية لمجلة "كنوز الشرق"). وهكذا تأسست "مجلة الجمعية الاستشراقية الألمانية عام 1847"(22) والتي أقصت بشكل واضح اللاهوت، حيث كانت تنشر مقالات في الفيلولوجيا المحضة، حتى وإن كان أعضاء الجمعية القائمة عليها قد تلقوا تكوينهم في علم اللاهوت، وقضوا جل حياتهم العملية في نقد كتب التوراة(23).

كانت المهمة ذات الأولوية في عمل الدارسين -ممن تعلموا ليكونوا إنسيين مسيحيين- هي إنجاز الترجمات التي يقومون بها على الوجه الصحيح. ففي منتصف القرن التاسع عشر كان الدارسون المفتنون بنماذج لاخمان ونيبور في البحث العلمي يطغون على غيرهم من ذوي التكوين الفلسفي ؛ بسبب أن اللغة هي الوسيلة لوضع جينيالوجيات صحيحة وقابلة للتدقيق، وليس علم وظائف الأعضاء أو علم الأحياء هو ما يمكنه ذلك. أما المصنوعات اليدوية والفنية (باستثناء القطع النقدية) فلم تكن معتبرة في حد ذاتها شهاداتٍ موثوقاً فيها خاصة أن المجموعات المتوافرة منها، كانت -كما هو معلوم- مجموعات فردية (جمعها أفراد أو في ملك أفراد) وغير تامة، في حين ظلت التقنيات المستعملة في تحديد تواريخ الأشياء الصغيرة محط خلاف. وقد ادعى أدولف إيرمان (Adolf Erman) -وهو يستحضر التجارب التي قام بها في متحف برلين خلال عقدي الثمانيات والتسعينات من القرن التاسع عشر- أن فريقه تعلم بسرعة كيفية تحديد تواريخ القطع والأشياء المهمة؛ "أما الأشياء الصغيرة -مثل الجواهر والتعاويذ وما شابهها- فكانت تطرح علينا صعوبات جمة؛ لأنه في ذلك الوقت لم يكن أحد يعرف شيئا عنها. لقد قمنا بما استطعنا القيام به، واعتقدنا أن القطع ذات التقنية الضعيفة والسيئة تنتمي عموما إلى عصور الانحطاط"(24)، ولهذا فقد ظلت اللغة -بالنسبة لمعظم الدارسين- هي "أعظم واقع حدث في عصور ما قبل التاريخ" حسب تعبير كريستيان بونسين(25). وهي المفتاح لفهم أي حضارة وإدراك كل الحضارات.

لم يكن أمراً مفاجئاً حينئذ أنّ جُلَّ الطاقات المسخرة في البحث العلمي في تلك الفترة كانت تصرف عمليا في محاولات لتنقية المعاجم والفهارس المعجمية وكتب النحو المتوافرة. وهو أمر لم يكن يسيرا أو سهل المنال؛ فحسب ما كتبه ريمون شقاب بأسلوب رشيق "كان الرائد في هذا المجال كمن يشق طريقه في الغابات والخمائل، عليه أن يتوقف عند كل خطوة ليخترع فأسا جديدة(26)؛ ذلك أن سذاجة جيل الرومانسيين التي بلغت درجتها المثلى في الحماس المبالغ حين اعتقد أن هوميروس ينتمي لشعب الكلت (السلت أو القلط) ،قد اندثرت ، وتركت مكانها لأعمالٍ ذات نزعة شكية مثيرة. فـ تيودور مومسن عندما قام بأول تنقيب له في الكتابات المنقوشة (النقيشات)(27) رفض 1003 كتابة منقوشة من نقوش نابولي(28). وقد جرى تطبيق نزعة الشك ذاتها على فك رموز الكتابة الهيروغليفية التي كانت أول اختراق قام به شامبليون سنة 1822، الذي عُدّ عمله نقطة تحول في معرفة تاريخ مصر القديمة، وعلى إثره بدأ البحث العلمي في المصريات. وواقع الأمر أن شامبليون قضى زهاء عامين آخرين في التنقيح العلمي لاكتشافه حتى يقنع كارل أوتفريد مولر(29) الشهير في الدراسات الكلاسيكية. غير أن العديد من الدارسين الألمان ظلوا -طيلة سنوات عديدة- يرفضون التصديق بما توصل إليه شامبليون. ومن هؤلاء يوليوس كلابروت(30) الذي رفض رفضا باتا فك رموز الهيروغليفية الذي ادعاه شامبليون، وكذلك عالم المصريات غوستاف سيفارت(31). وقد كان هذا الأخير قد عين أستاذاً مشاركاً في جامعة لايبزغ سنة 1830 ليقوم بتدريس الأركيولوجيا. غير أن هذا الأستاذ المسيحي المتشبث بعقيدته- كان يدأب كل مساء على إلقاء خطب الوعظ بالكنيسة الملحقة بالجامعة. فقد شرح جورج إيبرس(32)- في المرثية التي قالها في حقه متعاطفاً معه- أسباب مقاومة غوستاف سيفارت لطريقة شاملبيون، وصنف الأخطاء التي كان من الصعب على القادم الجديد للميدان تفاديها:

بكونه الممثل الوحيد لهذا المجال في ألمانيا، الذي لم ينصحه أحد ولم يتلق التنبيه من أحد، والذي استفزه عديد من أناس لا يعرفون عنه شيئا سوى أنه عامل مجد في عمله، وليس باستطاعتهم مجاراته في عالم المصريات، فحملوه على الدفاع عن نفسه؛ وتعلم سريعا كيف يبالغ في تقدير قيمة ما يتوصل إليه. لكن هل هناك باحث من الدارسين الشباب الذي لم يخامره الشعور أثناء أول استكشاف يقوم به بنفسه، لأول مرة أن ما أنجزه سيهز العالم(33)؟

وللأسف فإن سيفارت لم يقبل أبداً بالتصحيحات المتبصرة التي قام بها غريمه في الميدان. وهكذا اختار الهجرة إلى الولايات المتحدة بسبب عدم رضاه عن قصور الدارسين الألمان في تقدير أعماله حق قدرها، وهناك تقلد منصباً أكاديمياً في كوليج كونكورديا بمدينة سانت لويس. وعلى الرغم من عمره الطويل الممتد 89 سنة (توفي سنة 1885) -الذي عايش فيه ترجمة العديد من الوثائق والمخطوطات؛ من قبيل "كتاب الموتى"، ونشر الكثير من المعاجم وكتب النحو، وسمع فيه عن الحفريات واسعة النطاق التي تجري في مصر- فإنه لم يسافر أبداً إلى الشرق، ولم يسلّم بأي حال بأن شامبيليون كان على حق(34).

والأكيد أن عدم الرضى الذي انتاب سيفارت كان ناجماً من النجاح الباهر الذي حققه طالب في جامعة لايبزغ: كارل ريتشارد ليبسيوس(35) الذي يعدّ النموذج الأمثل للمستشرق الناجح؛ فعلى النقيض من كارل ريتر أو فرانز بوب لم يعش كارل ليبسيوس طفولة رومانسية حتى يتنصل منها ليلتحق بعلم المصريات دون أن يكون له اهتمام ظاهر بالوحي القديم أو الأسرار الكهنوتية، والواقع أن أحد المعلقين على مساره العلمي ذهب بعيدا ليلقبه بـ "التكنوقراط" الذي يتعامل مع المصريات كما لو كانت صنفاً من صفقة تجارية يجب إنجازها دون أن تراوده عاطفة نحوها(36)؛ فقد كانت رسالة الدكتوراه التي أعدها مبنية على تحليل نصوص لاتينية إيتروسكية، ومن ثم يمكن القول: إنه خطا خطواته في مسار الدراسات الكلاسيكية؛ لكن هذا المسار قد تغير حين تعرف على كريستيان بونسن الذي كان وثيق الصلة بعدد من الجهات؛ ومع ذلك فقد كان الاثنان يختلفان مزاجاً وسلوكاً؛ فـ بونسن كان يسعى بوضوح وراء وسيلة تثبت حقيقة الإنجيل، ويبحث عن مكان مشترك يجمع الحاميين والساميين وسلالة يافث. أما ليبسيوس فكان أكثر ترددا وأقل جموحا حول إقامة دين عظيم أو ادعاءات إيستوغرافية. ورغم اختلافهما هذا، فقد كانا يكمل أحدهما الأخر؛ فـ لببسيوس قدم يد المساعدة لـ بونسن في الدراسات المصرية، بينما عمل بونسن على حصول ليبسيوس على رعاية ملك بروسيا فريدريش فلهلم الخامس. وهكذا حصل ليبسيوس على مبالغ مالية مهمة من الملك سنة 1842 لتمويل بعثة إلى مصر، والتي كانت أنجح بعثة قام به الألمان إلى مطلع القرن العشرين، وكانت نتائجها الأكثر تفصيلاً ودقة في أركيولوجيا الشرق. وحين عاد ليبسيوس ألقى سلسلة محاضرات حظيت بنجاح شعبي. أما الرسائل التي كتبها خلال أسفاره فقد نشرت عدة مرات، وترجمت إلى لغات أخرى. مع الإشارة أيضاً إلى أن قسم المصريات في متحف برلين قد امتلأ بالمصنوعات اليدوية والتحف التي اقتناها ليبسيوس أثناء بعثته؛ إذ كانت تلك المقتنيات سبباً في النجاح الذي حققه المتحف عند افتتاحه سنة 1850. أما الملك فريدريش فلهلم الخامس فقد عينه أستاذا فوق العادة في جامعة برلين سنة 1842، رغم إصرار الجامعة على عدم احتياجها إلى أستاذ في علم المصريات(37).

كان ليبسيوس في الواقع هو المؤسس لعلم المصريات في الأراضي الجرمانية؛ غير أن توجهاته لم تكن "عصرية"؛ فقد لجأ- أثناء تحايله في الحصول على تمويل بعثته إلى مصر- إلى التأكيد على "مدى الأهمية الاستثنائية التي تكتسيها التمثلات السيئة لكرونولوجية مصر والتاريخ على فهم [التاريخ والكرونولوجيا] التوراتية." الأمر الذي عجز فريق نابوليون عن القيام به(38). وعلى أي حال فقد كان المتحف الذي أنشأه مصمماً على تصور عصري، والواقع- بحسب ما ورد في رسالة بعث بها ليبسيوس لمدير المتحف فون أولفر سنة 1845 -أن معرضه كان متفرداً "لا توجد أمة أخرى يمكنها أن تحدد تاريخ كل معلمة على حدة بدقة متناهية، وتكون متأكدة تماماً مما تقدمه"(39). والواقع يشهد على أن ليبسيوس كان محقاً في دعواه؛ إذ عٌدَّ عمله الأكثر تطوراً وتقدماً في زمنه. لكن إن نحن رأيناه من منظور استعادي سيتضح لنا أن التقنيات التي استعملها في تحديد التواريخ كانت غير متطورة (حيث استعمل بكل بساطة الخراطيش الملكية، وربطها بلائحة الملوك التي وضعها مانيتون(40))، فهذه التقنيات هي التي قد حددت قيمة الأشياء المعروضة في المتحف وتواريخها. هذا إضافة إلى أن رغبة ليبسيوس في التوفيق بين التاريخ والأصالة وبين إرضاء الحس الجمالي قد حملته في غالب الأمر على إصلاح التحف والمصنوعات وإتمام التالف منه . وهو أمر عدّه الجيل التالي من علماء الآثار هرطقة(41)، وبسبب إصراره على الاعتقاد في حقيقة الكتب المقدسة؛ فإنه لم يصادق على الاستقلال التام للغات السامية والهندو- أوربية أو بوجود حضارة تعود للعصر الحجري في مصر(42)، وقد عُدّ واحد من أعمال ليبسيوس الأولى (رسائل إلى الأستاذ روزسليني حول الحروف الهيروغليفية)(43) عملاً متمماً لمنظومة شامبليون. وهكذا ظل فريدريش كروزر -إلى غاية سنة 1848- متشككا في كثير من التفاصيل(44). بل تطلب الأمر زمناً أطول حتى يتمكن الدارسون الألمان من قراءة الكتابة الهيروغليفية بسهولة وتغدو المصادر المصرية محورية في دارساتهم، خاصة منذ أن أصبحت المصادر التوراتية والكلاسيكية معروفة لديهم معرفة جيدة والوصول إليها أكثر يسرا. فقد عبر دو لاغارد عن رأيه -في رسالة كتبها سنة 1867- بقوله "بقدر ما يتعلق الأمر بالأمور التي تتعدى الأسماء والتواريخ؛ فإن الهيروغليفية هي مجرد هراء لا أقل ولا أكثر(45).

لم تكن الدراسات المصرية مجالاً يتفرد لوحده بالتعقيد والخلاف؛ فقد كتب توماس هايد بحثاً علمياً عن تاريخ الفرس القديم والديانة الفارسية القديمة سنة 1700، غير أن الحجج التي اعتمدها كان قد استقاها من كُتَّاب إغريق وعرب وفرس متأخرين، وذلك وفقاً لما أشار إليه مارjk هوغ في ثمانينات القرن التاسع عشر. وواقع الأمر أن توماس هايد امتلك بعضاً من مخطوطات زند أفستا؛ لكنه كان عاجزاً عن قراءتها. فعلى هذا الأساس ارتأى هوغ أن أنكويتل، يستحق التقدير؛ حيث يرجع له الفضل في إعطاء الأوروبيين فكرة محدودة عن محتوى ذلك العمل؛ بيد أن عمله الفيلولوجي الرديء قد أدى إلى "أخطاء وأغلاط فادحة، أثارت تصورات خاطئة، لم تقتصر في النقاط الفرعية؛ بل شملت أيضاً قضايا ذات أهمية كبرى لدى المهتمين بالديانة الزرادشتية." مع الإشارة إلى أن وليام جونز كان قد قرر في وقت سابق أن ترجمة أنكويتل مفبركة على أساس أن محتواها يتناقض مع المنطق السليم ؛ فالمفترض أن الفرس القدامى كانوا أكثر حكمة من ذلك"(46). ولعل أول عمل نقدي خص النصوص الفارسية القديمة هو ذاك الذي قام به إيميل بيرنوف(47) في مؤلف يحمل عنوان "تعليق على ياسنا"(48) الذي ظهر ما بين 1833 و1835؛ غير أن عالم اللسانيات الكبير هذا توفي بعد سنوات قليلة فقط. وعلى أي حال، فقد كان كتابه غالي الثمن بالنسبة للطلبة الألمان، ومن ثم، فقد وهن هذا التخصص المعرفي وتراجع طيلة عقود. وكذلك سار تطور الدراسات الأشورية ببطء. فعلى الرغم من الخطوات الأولى التي اتخذت منذ 1802- قد ثبت أنها كانت في الاتجاه الصحيح- فإن المترجمين الفرنسيين والبريطانيون لم يتفقوا على كيفية قراءة المخطوطات الأكادية إلا سنة 1857. في حين تطلب الأمر زمناً أطول حتى يقتنع الدارسون الألمان، بل وإلى غاية عقد السبعينات من القرن التاسع عشر ظل الكثير من المستشرقين الاحترافيين يعتقدون أن الدراسات الأشورية غير دقيقة، ومن ثم فقد أهملوا هذا التخصص الفرعي للاستشراق (انظر الفصل الخامس).

بغض النظر عن دقائق اللغة؛ فقد كانت هناك مشاكل إضافية تتعلق باستخلاص الوقائع والأحداث أو المعلومات "الحَدَثية" من الأدبيات الشرقية والنصوص الدينية ومقارنتها مع النصوص التوراتية والكلاسيكية التي هي الأكثر كثافة والمعروفة على نحو أفضل. كما أن تنافس المستشرقين من أجل الرفع من قيمة نصوص الأمم التي يشتغلون عليها وتفضيلها على نصوص الأمر الأخرى؛ قد أدخلهم في حلقة مفرغة من الاستنكار والشجب والجدل حول موثوقية النصوص الجديدة وإمكانية الاعتماد على النصوص الشرقية غير التقليدية. ففي سنة 1826 اشتكى يوليوس كلابروت من أن ممارسات الهندوس ودوغمئياتهم "تبدو وقد استهلكت واستنفدت كل قدراتهم الفكرية، على نحوٍ لا يمكن معه إنقاذ أي شيء من قدرتهم العقلية، أو جعلهم يتفتحون على أي شيء يتعلق بأحداث الجنس البشري." ثم يتابع كلابروت في الصفحات التالية: "من الضروري الاعتراف أن الأمل في استخلاص معلومات إضافية عن التاريخ القديم للبشرية من سرديات الأسيويين -تزيد عن تلك التي نجدها في أسفار موسى أو نصوص البابليين والمصريين والإغريق- هو أمل مغرق في الغطرسة"(49). وحسب ما كتبه الملحق بالبعثة التجارية البروسية [باليابان] المكلف بـتأريخ الأحداث سنة 1860" تكمن أسباب انعدام الوضوح [في تفسيرات الأوربيين للثقافة اليابانية] في معرفتنا الناقصة باللغة والنصوص اليابانية وجهلنا بالأسس الدينية والأخلاقية [الأجنبية عنا] التي تنبني عليها ثقافة اليابان، وأيضاً في صعوبة التحكم والسيطرة التي تكمن في انغلاق اليابانيين"(50). وعلى الرغم من وجود بارقة أمل ما من وجهة النظر السائدة سنة 1860 في إمكانية أن ينفتح اليابان ثقافيا وحتى تجاريا؛ فإن التقرير المشار إليه قد أكد على أن عداء اليابانيين للأوربيين يجعل ذلك الانفتاح غير وارد. أما كتابة تاريخ العلوم في الهند أو حتى تاريخ الهند بناء على المصادر الهندية؛ فقد جادل تيودور بونفي في شأن هذا التاريخ بأنه غير ممكن بسبب "انعدام الاحترام لهذا الموضوع"، وببسهولة لا يمكن للمؤرخين أن يخبرونا كيف ومتى تشْرَع تلك التقاليد في التغير(51). وبأي حال، فلم يكن جيل الوضعيين يعتقد أنه كشف كل أسرار الشرق ، رغم أن الكثير من هذا الجيل كان يأمل في أن يعمل الزمن والدراسة الجادة على رفع الحجب عن تلك الأسرار.

ومما زاد من تعقيد الأمور وجعلها أكثر صعوبة وضع أقدم المصادر موضع الشك والربية على نحو متزايد. ويصدق هذا على الكتب المقدسة اليهودية والمسيحية، خاصة بالنسبة للبروتستانت؛ فقد سبق أن رأينا أن أدولف أيرمان قد ساوره الشك الذي أحاط به مصداقية هيرودوت. وكذلك وضعت تقارير المبشرين وسرديات الرحلات الأولى تحت مجهر التدقيق؛ فمثلا نصح بيتر فون بوهلين باتخاذ كامل الاحتياط والحذر حين استعمال تقارير المبشرين؛ رغم أن بعض التقارير القديمة- مثل تلك التي حررها أبراهام روجر- كانت قد أعدت بعناية فائقة؛ بينما تميزت تقارير أخرى باحتقار وازدراء لديانة الهنود وثقافتهم. بل حتى تلك التقارير الموثوق بها - والتي عُنيت بالكتابة عن اللسانيات المحلية والأنماط الثقافية- قيل: إنه لا يمكن أن تؤخذ بوصفها انعكاساً للثقافة الهندية في كليتها(52). وفي سياق قريب انتقد تقريرٌ صادرٌ عن البعثة البروسية تعاملَ المبشرين اليسوعيين المغرض مع تاريخ اليابان "الذي يبتعد كثيراً عن الحقيقة في سبيل تمجيد الكنيسة والإعلاء من نظامها..."(53) وكيفما كان الأمر فلم يخامر كل الناس الشعور نفسه ؛ بل ما شعروا بأن عليهم التغلب على عائق المعرفة التقليدية. فحسب ما جادل به يورغن أوسترهامل -فيما يخص المعلومات التي أوردها كارل ريتر- فإن هذا الجغرافي اعتمد بشكل كبير على الدراسات التي أعدها المبشرون في القرن السابع عشر(التي اعتمدت على المعلومات الصينية)، وظل يأخذ سرد ماركو بولو على محمل الجد. وكذلك استغل فرديناند فون رختهوفن -تلميذ كارل ريتر- تقارير اليسوعيين لصالحه، وعلى حسب ما حاج به أوسترهامل؛ فإن تأييد الدارسين الألمان للمعرفة القديمة ساعدهم في تجاوز الأدبيات الازدرائية التي كتبها في وقت متأخر تجار تنقصهم المعرفة(54). وفي الوقت الذي أكد فيه إميلبيرنوف وكريستيان لارسن في مقالهما عن بالي(55) على علو النتائج الممنهجة التي خلصا إليها، فإنهما أقرا ببناء عملهما على تقارير المبشرين الكاثوليك في القرن السابع عشر، وعلى الحدس الرائع لهؤلاء وقوائم المفردات التي جمعوها(56). ومع ذلك يبقى التيار العام الذي حدده أرنالدو موميغليانو حول الإسطوغرافية القديمة قائماً في هذا الفترة. فخطوة إثر خطوة بدأت الدراسات الاستشراقية تشكل ذاتها حصرياً حول النماذج الأوروبية المعاصرة ذات السلطة حول "العلم"(57).

أما الذي أسهم في تشكيل قواعد جديدة للدراسات على نحو تدريجي، وإحداث قطيعة مع السلطات والنصوص التقليدية؛ فكان -دون ريب- تلك المكانة الاقتصادية والسياسية الجديدة التي حققتها أوروبا على الصعيد العالمي؛ ذلك أن القوة الإمبريالية مكنت الأوروبيين من السفر وجمع التحف والقطع الأثرية وغيرها والتفاعل مع المثقفين من الأهالي على نطاق غير مسبوق. فالثروة التي جنتها أوربا جعلت ممكناً إرسالُ العديد من الدارسين والرحالة وجامعي التحف، ومكّنت أيضاً من نقل العديد من النصوص الشرقية والمصنوعات اليدوية والنباتات والحيوات إلى أوربا قصد إجراء أبحاث إضافية عليها. ففي سنة 1855 لاحظ جيل موهل وجود عدد كبير من الدراسين الأوروبيين يشتغلون في المكتبات الشرقية أو يجمعون المخطوطات والمصنوعات بغاية استغلالها في أوربا "في وقت من الأوقات حين كان مركز الحضارة في بغداد، كان الخلفاء يرسلون البعثات إلى أوروبا قصد شراء المخطوطات الإغريقية التي كان الغرب البربري يهملها، أما الآن؛ فإن أوروبا ترسل مبعوثي المكتبات لإنقاذ ما تبقى من أدبيات العرب القديمة التي سعى إليها نفس الخلفاء وجمعوها"(58). فهذه الأشياء التي اقتنيت وجمعت بطرق متغطرسة -وقيل عنها بقول بلاغي إنها "إنقاذ الحضارة من الهمجية"- هي التي بنيت عليها كل الدراسات الأوروبية الاستشراقية الحديثة، ومن بنيها الاستشراق الألماني.

غير أن كل هذا لا يفسر سبب إقبال بعض الأفراد على الدراسات الشرقية وتكريس أنفسهم للعمل فيها خاصة في تلك الأوقات التي لم يكن مجالها يتيح سوى القليل من مناصب العمل، ومتابعة العمل فيه لا تحظى سوى بقليل من الهيبة والتقدير. فإذا ما نحن ألقينا نظرة عامة وسريعة على المسارات المهنية لهؤلاء الأفراد، سيبدو لنا أن ما أعطى زخماً إضافياً لهؤلاء الدارسين في متابعة هذا المسار -الذي غالباً ما لفه الغموض وصعوبة الوصول إلى المصادر- هي تلك الثقة في أن عالم المعرفة سيثمن قيمة المعلومات الجديدة ولو بعد تردد وفق ما فعله في السابق. ولم يكن، بأي حال من الأحوال- كل العاملين في الميدان لجمع القطع الأثرية والمخطوطات- الذين ذكرهم موهل، من الألمان، ومع ذلك فقد كان الألمان حريصين بسبب الضآلة النسبية للمواد الشرقية في الأراضي الجرمانية؛ وهكذا لم يكن هناك عالم أكاديمي آخر يرغب في ملء الهوة أكثر مما كان العالم الأكاديمي الألماني. ولعل هذا ما أدى بـ إدوارد شولتزتو فان إلى أن يُقتل على يد الأكراد وهو يحاول نسخ منقوشات مسمارية. وهو أيضا ما دفع إسحاق شميت (إضافة إلى حافز التبشير) إلى القيام بتلك الأبحاث المتقدة بالعاطفة والحماسة في أراضي التبت وكالموك ومنغوليا، والتي أصيب على إثرها بالعمى سنة 1842(59).

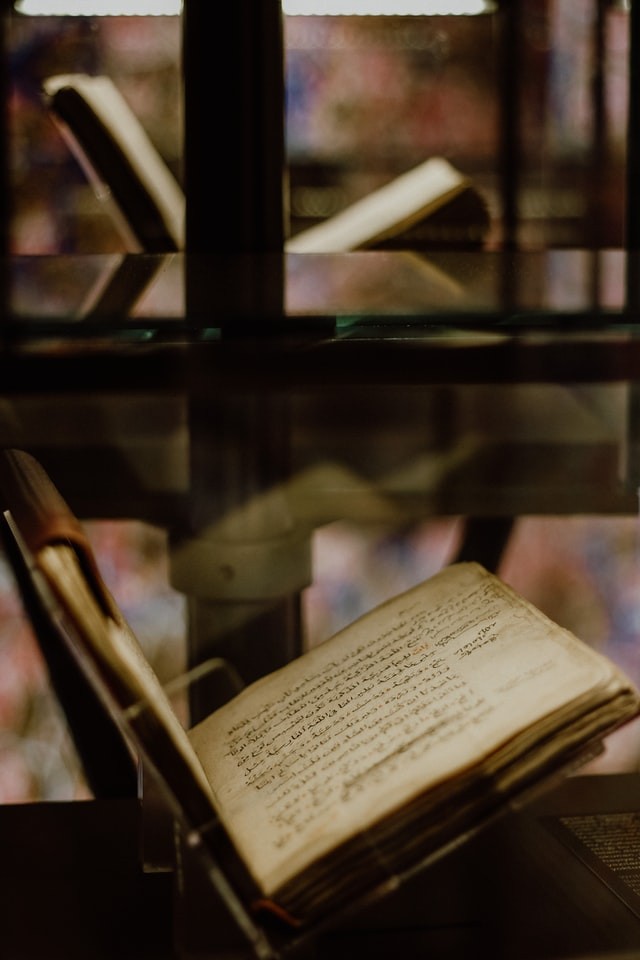

هناك البعض ممن بنى شهرته على اكتشاف مواد وأشياء جديدة مثلما كان حال قسطنطين تيشيندوف(60)؛ ففي سنة 1844- وكان يعمل آنذاك محاضراً زائراً (غير رسمي) في جامعة لايبزغ- عثر على أربع وأربعين صفحة من العهد القديم المكتوب باللغة الإغريقية (السبعينية) في كومة أوراق متعفنة كانت مخزونة في كنيسة القديسة كاترين بجبل سيناء. إثر ذلك حمل مكتشفه إلى لايبزيغ حيث نشره سنة 1846 تحت عنوان "مدوَّنة فريديريكو أوغوستانيوس(61)، على اسم راعيه ملك ساكسونيا. وفي سنة 1854 نشر أول طبعة نقدية موسعة للإنجيل اللاتيني تحت عنوان "The Vulgate Amiatinus“)الذي اشتغل على إعداده في مدينة فلورانس). وقد أكسب ذلك العالم المفسر هيبة إضافيةP فحين سافر في ثالث رحلة له إلى جبل سيناء سنة 1859(التي تمت بتمويل القيصر ألكسندر الثاني) عُرض عليه نص أضحى يعرف لاحقا بـ مخطوط سيناء "The Codex Siniaticus"؛ وهو عبارة عن مخطوط إغريقي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي، يتضمن أقساماً من العهدين القديم والجديد. وإلى غاية هذه النقطة من مسار الأحداث لا يعرف فيما إذا كان تيشيندوف قد سرق المخطوط أم استعاره أم أنه حصل على موافقة الرهبان ليقدموه هدية إلى القيصر. وكيفما كان الأمر فقد انتهى المخطوط في "المكتبة الإمبراطورية البروسية" التي أضحت تتوفر على أعظم النصوص قيمة فيما يخص دراسة الإنجيل. وقد حصل تيشيندورف على كرسي أكاديمي في جامعة لايبزيغ، وتمتع بامتياز إضافة لقب فون إلى اسمه الذي منحه إياه القيصر ألكسندر. وقد قام تيشيندروف -بناءً على ما اكتشفه- بنشر طبعة نقدية للعهد الجديد وعدد من الكتب دوَّن فيها رحلاته(62) ،وتشبه حكاية تيشيندروف بالنسبة لمواطنيه الألمان حكاية هوراسيو ألجر(63) لدى الأمريكيين المعاصرين؛ إذ ظل ممكنا في ذلك العالم الاجتماعي الساكن (الستاتي) أن يتسلق المرء إلى القمة ليس عن طريق جمع المال والثروة؛ ولكن عبر ما يكتشفه ومن خلال قراءة النصوص الجديدة.

خَبَرَ أولئك الذين تمكنوا من شق طريقهم في عالم الاستشراق منافع هذ العالم الصغير شديد الترابط، وخَبَرُوا أيضاً تكاليفه ومشقاته. فمن حسن حظ الطالب النرويجي كريستيان لاسن أن مرشده وأستاذه فريدريش شليغل قد ثمَّن عمله حول الملحمة الشعرية السنسكريتية "راماياما" ، مما مكنه من الحصول على ما يكفي من المال إلى حين حصوله على منحة دراسية من وزارة الثقافة البروسية، ثم على منصب أكاديمي في جامعة بون. غير أن هذه المساعدة كانت لها عواقب على كريستيان لاسن؛ فعلى الرغم من المساعدة التي تلقاها من شليغل في إعداد أطروحته حول بالي؛ فإنه تحمل أيضاً تأنيب شليغل وتقريعه حول نفقاته المالية، حيث بلغ به الأمر أن طلب من المشرف على رسالة الدكتوراه التفتيش على ماليته ونفقاته(64). كما كان المستشرقون مرتبطين ومتعلقين بالدارسين الأجانب وبالمسؤولين في المستعمرات للوصول إلى المصادر التي يكتنفها الغموض. أما المشكل الذي واجه كريستيان فقد تمثل في تعامله مع الدارس الفرنسي ليونادر دو شيزي(65)، الذي اشتهر بغيرته وعدم استعداده للعمل مع الباحثين الألمان، وحرصه على الاحتفاظ بمصادر المكتبة الأساسية في منزله حتى يقلل من طرق الوصول إليها، وهذا يعني صعوبة من قبل الدارسين(66). وهكذا أضحى الكثير من المشاريع غير ممكن أو مستحيل التحقيق بسبب الوصول إلى المصادر. ففي أوائل عقد الخمسينات من القرن التاسع عشر اضطر الباحث بول دو لاغارد إلى تعليق مخطط يرمي إلى نشر طبعة من العهد الجديد مؤسسة على المصادر الشرقية، حين منعه الباحث البريطاني وليام كورتون(67) من الوصول إلى مخطوطات سورية كان يحتفظ بها(67) وهذا الباحث ذاته -الذي اعتراه اليأس وهو يسعى إلى الحصول على مخطوطات محفوظة بباريس- قد طلب من وزير الثقافة البروسي -بعد مرور أسبوع على انتصار بروسيا على فرنسا في معركة سيدان- أن يجبر الفرنسيين على إعارة الباحث دولاغارد المخطوطة لفترة زمنية غير محدودة(68)؟ هذا إضافة إلى التكلفة المرتفعة التي كانت عاملاً في هذا الباب؛ إذ كانت كتب النحو الأساسية الأولى غالية الثمن وغير متوافرة للباحثين الموجودين في الأماكن النائية والمعزولة، مثلما كان حال الباحث بيتر فون بوهلين المقيم في كونينغسبرغ. وهكذا استجاب فريدريش ريكرت للطلب الذي تلقاه من بوهلين، بإرسال نسخ من معاجم وكتب نسخها بيده؛ مثل معجم اللغة السنسكريتية الضخم الذي وضعه هوراس هايمان ويلسون(69).

يبدو أن الوضعية التاريخية -من بعض الأوجه- قد أثّرت عمليا لغير صالح المستشرقين مقارنة مع فعلها لصالح دراسي الكلاسيكيات؛ فالمستشرقون ذوو الاختصاص الفيلولوجي -الذين نادرا ما سُمح لهم بالتخصص الدقيق في لغة واحدة- لم يكن بوسعهم الادعاء بأنهم وصلوا إلى درجة الكمال في تأويل وفهم كثير من "الآخرين" وذلك لسبب واحد، وهو أن نصوصاً جديدةً غير معروفة وقطعاً أثرية كانت تكتشف تقريباً كل يوم. ومن ثم، فلم يكن بإمكان مؤرخ وضعي يحترم نفسه أن يفترض في نفسه القدرة على كتابة تاريخ شامل عن الأدب الهندي أو الفن الأرميني. وهكذا ظل الكثير من المستشرقين أقرب إلى "ماكينات لسانية" منهم إلى باحثين توليفيين على غرار نموذج تيودور مومسن أو أوغست بفيتزماير(70)، الذي ترجم زهاء ستة آلاف وخمسمائة صفحة من نصوص صينية ويابانية، كان يأخذها اعتباطاً من رفوف مكتبة هابسبورغ الإمبراطورية. ذلك أن يفيتزماير هذا -وهو ابن صاحب نزل، الذي تكون في علوم الطب وتعلم بنفسه اللغتين الصينية واليابانية ولغات أخرى -كان قد قام بترجمة مقتطفات من الشعر الروسي وشعر الأينو. وبفضل نشره لكتاب وضعه عن النحو التركي سنة 1848 فقد حظي بوظيفة في أكاديمية الاستشراق، حيث رتَّب لتمويل المطبعة الإمبراطورية حتى تقتني سبائك الرموز الصينية واليابانية(71).

وإذا كان مقبولاً على نطاق واسع أن الطريق إلى التقدم العلمي يمر عبر البراعة اللسانية الفائقة؛ فإن هذا الأمر كان نادرا بالنسبة لغير المختصين في الدراسات العبرانية. فـ فلهلم شوت(72)- الذي حصل سنة 1838 على منصب لتدريس اللغتين الصينية والتتارية ولغات شرق آسيا- كان قد تعلم اللغة الصينية- حسب رواية زميل له- من شخصين من العموم ينتميان إلى قريتين تقعان تحت إدارة مدينة كانتون، أحدهما كان يعمل طباخاً؛ وقد فرض هذان الشخصان أنفسهما على المكتشف بغية الحصول على المال وإظهار أنفسهما مثلما تعرض الحيوانات البرية في أوروبا(73). وبدهي أن أياً من أصناف الهواية وانعدام الاحترافية لم يكن ليبهر أساتذة الجامعات الألمانية؛ فعلى الرغم من الروح المقاولتية والعديد من المنشورات؛ فإن شوت وبفيتزماير لم يتمكنا من كسب احترام معاصريهما، فهما الآن شخصيتان طواهما النسيان لا يذكران في الدراسات الاستشراقية.

على الرغم من كل هذه المشاق، فقد نمت حرفة الاستشراق؛ فحين تأسست مجلة الجمعية الاستشراقية الألمانية" (DMG) سنة 1845، كان عدد أعضائها أربعة وخمسين عضواً جلهم من أساتذة الجامعات والدبلوماسيين، أو من مسؤولين في الدولة وأساتذة الثانويات وقساوسة ذوي رتب عالية؛ كما كان من بينهم بائعو كتب مرموقون. وفي سنة 1880 قدمت الجمعية عضوها السادس والسبعين وتسعمائة (976)، في حين فتحت الجمعية مجال الانخراط لحاخامات اليهود والمحاضرين غير الرسميين في الجامعات والمدرسين من غير أساتذة الثانويات، وكذا القساوسة العاديين وأرباب المكتبات والعاملين في صفوف الجيش، وأيضا فتحت أبوابها للمدرسين الخصوصيين وآخرين من المقيمين فيما وراء البحار(74). ومع ذلك يجب أن ننظر بحذر وتمعن في تلك القوى التي أسهمت في نمو الاستشراق الألماني، عوض الافتراض أن النمو جاء نتيجة التوسع الكولونيالي الجرماني وطموحاته، أو نتيجة النمو الطبيعي لتخصص معرفي بسبب أن الحالات الطارئة وخصوصيات الأفراد من شأنها هي أيضاً أن تصنع التاريخ.

.....

هوامش:

(*) ترجمة للفصل الثاني من كتاب سوزان مارشاند: الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية(2009)، ص 72-86.

Acton, German Schools of History, p. 26.

Ida Laura Pfeiffer (1797-1854) مستكشفة نمساوية رحلت كثيرا، وألفت عدداً من الكتب التي نالت حظوة شعبية، وترجمت في حينها إلى سبع لغات. ستكون موضوعاً لقسم في الفصل التالي (المترجم).

[1]Ida Countess von Hahn-Hahn (1805-1880) كاتبة ألمانية تنتمي لأسرة أرستقراطية (المترجم).

[1]Hermann von Pückler Muskau (1785-1871) نبيل ألماني اشتهر برحلاته إلى أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد دون رحلاته ونشرها تحت اسم مستعار، وقد ثمنت مؤلفاته على نطاق واسع. مما يروى عنه أنه وقع في غرام فتاة إثيوبية كانت معروضة للبيع في سوق النخاسة في القاهرة حيث اشتراها وأطلق عليها لقب محبوبة (المترجم).

انظر فيما يخص محبوبة: Eckart Klessmann, Fürst Pückler und Machbbuba (Berlin, 1998)

Justus Olshausen (1800-1882) مستشرق ألماني له إسهامات في الدراسات السامية والفارسية. (المترجم)

Friedrich Wilken (1777-1840) مؤرخ ومستشرق ألماني. (المترجم)

Kiel تقع جامعة كييل في مدينة كييل شمال ألمانيا، وقد تأسست سنة 1665. (المترجم).

العنوان الأصلي للكتاب باللغة الألمانية: EmendationenzumAlten Testament

Schrader, “Gedächtnisrede auf Justus Olshausen,” in Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1883 (Berlin, 1884), pp. 1-21, quotation p. 9.

المصدر نفسه، ص. 15.

John Edward Toews, Hegelianism: The Path toward Dialectical Humanism, 1805-1841 (New York, 1980), p. 213.

انظر فيما يخص أهمية علم اللاهوت ودوره الثقافي في نهاية القرن التاسع عشر: Friedrich Wilhelm Graf, “Rettung der Persönlichkeit,“ in Kultur und Kulturwissenschaften um 1900, ed. Rüdiger von Bruch, Friedrich Wilhelm Graf, and Gangolf Hübinger (Stuttgart, 1989), pp. 103-31.

[1]- Littmann, “August Dillmann, 1823-1894” [1940], in idem, Ein Jahrhundert Orientalistik: Lebensbilder aus der Feder von Enno Littmann und Verzeichnis seiner Schriften (Wiesbaden, 1955), pp. 1-4.

[1]Johann Gottfried Wetzstein

تجب الإشارة إلى أن تونس لم تكن في السنة الواردة في النص (1870) واقعة تحت الحكم المباشر الفرنسي، حيث إن الحماية الفرنسية لم تفرض على تونس إلا سنة 1881. وربما قصد المرجع الذي اعتمدته المؤلفة الإشارة إلى إثارة القلاقل في حدود تونس مع الجزائر التي كانت خاضعة للحكم الفرنسي. وهو ما حدث بالفعلP حيث إن القلاقل على الحدود واعتداء القبائل التونسية على الأراضي الفرنسية في الجزائر هي التي اتخذتها الحكومة الفرنسية ذريعة لاحتلال تونس (المترجم).

Ingeborg Huhn, Der Orientalist Johann Gottfried Wetzstein als preußischer Konsul in Damaskus (1849-1861) (Berlin, 1989), pp. 1-7, 53-6.

كان عمل لاخمان على العهد القديم مثيراً للخلاف. أما أعماله عن الكلاسيكيات والألمانية القديمة فقد جلبت له شهرة واسعة.

[1]Fundgruben des Orients

Hannes D. Galter, “Fundgruben des Orients: Die Anfänge der Orientforschung in Österreich,“ in Joseph von Hammer-Purgstall: Greenzgänger zwischen Orient und Okzident, ed. Hannes D. Galter and Siegfied Hass (Graz, 2008), p.99.

Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft

Carl Brockelmann, “Die morgenländischen Studien in Deutschland,“ in ZDMG 76, Heft 1 (1922): 10-11.

انظر فيما يخص المجلات السابقة عليها: Freise, Entwicklung der orientalischen Zeitschriften, pp. 62-82

Adolf Erman, Mein Werden und meine Wirkung: Erinnerungen eines alten Berliner Gelehrten (Leipzig, 1929), pp. 195-6.

C. J. Bunsen, Ägyptens Stelle in die Weltgeschichte 1: 20

[1]Schwab, Oriental Renaissance, p. 90.

نرى مفيدا أن تشير إلى أن ترجمة inscriptions -التي يقصد بها الكتابات المنقوشة على الحجر في المعالم التاريخية -غير متفق على مقابل واحد لها في اللغة العربية. غير أن الشائع في دول شمال إفريقيا، هو نقيشة جمع نقائش ونقيشات. (المترجم).

Acton, “German Schools of History,” p. 21.

[1]Karl Otfried Müller (1798-1840) باحث ألماني علامل في الدراسات الكلاسيكية، ومختص في الميثولوجيا الإغريقية، وكان معجبا على الخصوص بحضارة إسبارطة.

Julius Heinrich Klaporth (1783-1835) مستشرق وإثنوغرافي ألماني مختص في اللسانيات، أسهم في دراسات آسيا الشرقية. (المترجم).

Gustav Seyffarth (1776-1885) عالم ألماني مختص في المصريات، هاجر إلى الولايات المتحدة وأضحى حاملا لجنسيتها. (المترجم).

[1]Georg Ebers (1837-1898) عالم مصريات ألماني. اشتهر باكتشاف برديات مصرية حول الطب. (المترجم).

Georg Ebers, “Gustav Seyffarth, sein Leben und seiner Versuch einer gerechten Würdigung seiner Thätigkeit auf dem Gebiete der Ägyptologie,” in ZDMG 41 (1887): 207.

المصدر نفسه، صفحات 205-16.

Karl Richard Lepsius (1810-1884) عالم مصريات بروسي ودارس لسانيات، يعدّ من المؤسسين الأول لـ الأركيولوجيا الحديثة (المترجم).

Dietrich Wildung, “Prioritäten Ägyptologie, 1884-1984,“ in Karl Richard Lepsius (1810-1884), p. 213.

M. Reiner Lepsius, “Richard Lepsius und seine Familie,” pp. 34-40; Suzanne Marchand, Down from Olympus, pp. 47-9, 62-5.

Lepsius, Denkschrift über die auf Befehl seiner Majestät Königs Friedrich Wilhelm IV zu unternehmende wissenschaftliche Reise nach Ägypten,“ May 24, 1842, in B-AWA, Kap. VIII. II-VIII, 260.

Lepsius to Olfers July 11, 1845, in Lepsius, Letters from Egypt, Ethiopia and the Peninsula of Sinai, trans. Leonora and Joanna B. Horner (London, 1853), p. 324.

Lepsius, Letters from Egypt, 134.

Erman, Mein Werden, pp. 192-7.

Richard Lepsius, “Über die Annahm eines sogenannten praechistorischen Steinalters in Ägypten,“ in Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 8, (1870): 89-97, 113-21; Erika Endesfelder, „Der Beitrag von Richard Lepsius zur Erforschung der altägyptischen Geschichte,“ in Karl Richard Lepsius (1810-1884), pp. 244-6.

العنوان الأصلي باللغة الفرنسية: Lettres à Mr. Le Professeur H. Rossellini sur l’alphabet hiéroglyphique

Creuser, Aus dem Leben, pp. 153-4, 103-4.

Paul de Lagarde to Heinrich Rückert, June 18, 1867 in Lagarde, Erinnerungen über Rückert, p. 31.

Haug, Essays on the Sacred Languages, Writings and Religion of the Parsis (London, 1878), pp.

16-19, quotation p. 19.

Emile-Louis Burnouf (1821-1907) مستشرق فرنسي أثر في تطور النزعة الآرية. ومما اشتهر به وضعه لأول قاموس للغتين الفرنسية والسنسكريتية. (المترجم) والكتاب المشار إليه في النص يحمل عنوان "Commentary on Yasna".

Yasnaالمبدأ الأول في عبادة زرادوشت. (المترجم)

Klaproth, Mémoires relatifs à l’Asie, pp. 396, 411.

Einleitendes zum Verständnis der Japanischen Zustände,“ in Die Preußische Expedition nach Ost-Asian, nach amtlichen Quellen, vol. 1 (Berlin, 1864: reprint London 2001), p. 3.

Theodor Benfey, Geschichte der Sprachwissenschaft und Philologie in Deutschland, pp. 401-2.

Peter von Bohlen, Das alte Indien, pp. 77-80.

Geographische Lage und Beschaffenheit: Mythologie, Geschichte, in Die Preussische Expedition nach Ost-Asien, p. 17, n. 15.

Osterhammel, “Forschungsreise und Kolonialprogramm: Ferdinand von Richthofen und die Erschließung Chinas im 19. Jahrhundert,“ in ArchivfürKulturgeschichte 69, Heft 1 (1987): 166, 182.

Pali

Eugene Burnouf and Christian Larsen, Essai sur le Pali, ou Langue sacrée de la presqu’ile au-delà du Gange (Paris, 1826), p. 8.

ArnaldoMomigliano, “The Place of Ancient Historiography in Modern Historiography,” in idem, SettimoContributoalladegliStudiClassici e del Mondo Antico (Rome, 1984), pp. 28-33.

Jules Mohl, “Année 1854-1855,” in idem, Rapports 2: 13.

انظر فيما يخص سيرة شميت: Tuska Benes, In Babel’s Shadow: Language, Philosophy, and the Nation in Nineteenth- Century Germany, (Detroit, 2008), p. 92.

Constantine Tischendorf (1815-1874) عالم مختص في التوراة، اشتهر باكتشافه أقدم مخطوطة للإنجيل (المترجم).

Codex Frederico Augustanus

Matthew Black and Robert Davison, Constantine Tischendorf and the Greek New Testament (Glasgow, 1981), pp. 8-14.تجدر الإشارة إلى أن الروس باعوا مخطوط سيناء إلى المتحف البريطاني مقابل مائة ألف جنيه (100.000). المصدر نفسه، ص. 14.

Horatio Alger

[1] - Briefwechsel A. W. von Schlegel: Christian lassen, ed. W. Kirfel (Bonn, 1914), pp. 181-99.

Antoine Leonard de Chezy

(1773-1832) مستشرق فرنسي، اشتهر بترجمته لمجنون ليلى من الفارسية. (المترجم).

Lassen to A. W. Schlegel, July 2, 1825, in Briefwechsel A. W. von Schlegel/Christian Lassen, p. 138.

[1]WillianCureton (1808-1864) مستشرق إنجليزي اشتهر بمعرفته باللغة السريانية وترجمة نصوص منها. (المترجم).

Alfred Rahlfs, Paul de Lagardes wissenschaftliches Lebenswerk im Rahmen einer Geschichte seines Lebens Dargestellt (Berlin, 1928), p. 42.

Sieg, Deutschland Prophet, p. 103.

Heinrich Rückert, “Friedrich Rückert als Gelehrter”, p. 220.

August Pfizmaier (1808-1887) دارس ألماني مختص في الدراسات الصينية واليابانية (المترجم)

R. L. Walker, “August Pfizmaier’s Translation from the Chinese,” in Journal of American Oriental Society 69, (1949), 216 -17.