عزيز أبو شرع | أستاذ الفكر الإسلامي، جامعة ابن طفيل ـ المغرب

الفكر الاعتزالي في الغرب الإسلامي في القرنين السابع والثامن

الجدير بالتنبيه إليه أنَّ للمغرب قصَّة طويلة مع الاعتزال؛ تتجلّى في كون هذا النوَّع من الفكر كان سبَّاقاً إلى ملء فراغات كثيرة عرفها تاريخ الفكر الإسلامي في بلاد المغرب والأندلس، ابتداءً من القرن الثاني مع طوائف كبيرة تجد لها ذكراً في كتب التاريخ، خاصة تلك المؤرخة للفتح، ثم في القرن الثالث مع خليل الغفلة (ق: 3) وابن السمينة (ت: 315هـ) وما يُنسب إلى ابن مَسَرَّة (ت: 319هـ) من أفكار هي من أساسيات التفكير الكلامي الاعتزالي. ثم آخرون في القرن الرابع اعتنى بذكرهم ابن حزم (ت: 456هـ) خاصة؛ منهم الفقيه الظاهري الكبير منذر بن سعيد القاضي (ت: 355هـ)، ذو الأخبار الشهيرة في الفصاحة والبلاغة والعدل والزهد.

في المقابل ـ وفي ذلك القرن الرَّابع بالذات ـ كانت الأشعرية تتربَّع على عرش الفكر المغربي، وكان أحد أساسيات الأشعريَّة ـ كما هو معلوم ـ إزاحة الفكر الاعتزالي حيثما وُجد، والحيلولة دون تسريب ما من شأنه التَّشويش على عقائد العوام. هنا بالضبط تأتي أهمية الحديث عن الكشَّاف، الكتاب الاعتزالي بامتياز. ماذا بعد ترسيم الأشعريَّة نهائياً في القرن الخامس، وماذا عسى الفكر الاعتزالي أن يفعل في الثقافة المغربية التي أغلقت الباب نهائياً في وجه هذا النوع من الفكر بالذات؟

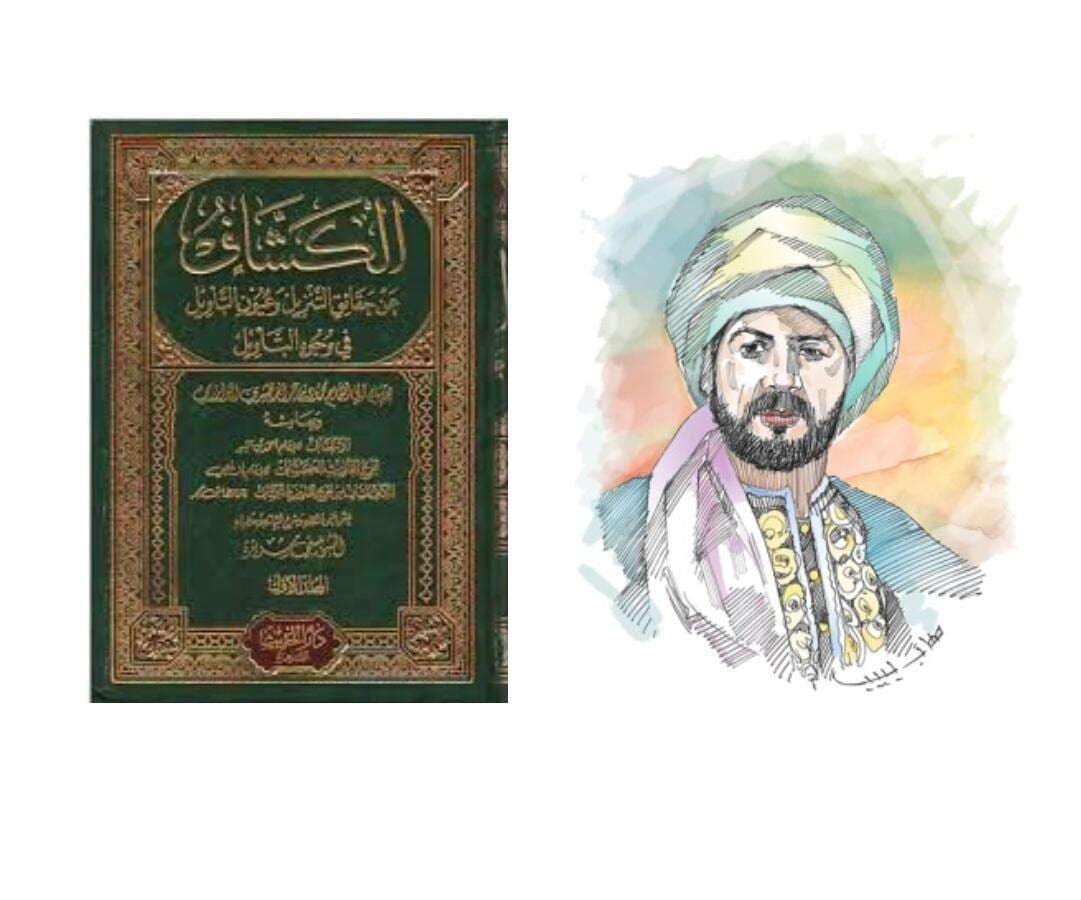

1 ـ عن الزمخشري والكشَّاف:

لا يعنينا بتاتاً الوقوف عند تفاصيل حياة الزمخشري؛ وإنَّما القصد الوقوف عند نقطتين أساسيتين لهما ارتباط بالجانب الاعتزالي عند جار الله؛ إحداهما متعلقة بشخصه، والأخرى بكتابه.

فالزَّمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري نسبة إلى قرية زمخشر من كور خوارزم، وبها وُلد سنة (467هـ) ونشأ على مذهب أبي حنيفة في الفروع، ثم دخل بغداد، وهناك دخل سوق الحضارة الإسلامية لذلك العصر. وقد كان الزمخشري من أشد الناس اعتداداً بمذهبه. يقول ابن خلكان: «وكان الزَّمخشري المذكور معتزلي الاعتقاد متظاهراً به، حتى نُقل عنه أنه كان إذا قصد صاحباً له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن: قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب»(1). إنَّ هذه العبارة المختارة عند الزمخشري تدل على أنَّ مذهبيَّة جار الله العقديَّة وصلت إلى درجة جعلها هويَّة له، حتَّى غطَّت على نسبته القوميَّة والعلميَّة ونوع العلاقات الاجتماعيَّة المفترضة، إنَّه أبو القاسم المعتزلي.

في مقدّمة الكشَّاف يصرِّح المؤلِّف أنَّه ألَّف تفسيره إيماناً بما يقتضيه الالتزام المذهبي من بعض إخوانه من المعتزلة:

«ولقد رأيت إخواننا في الدِّين من أفاضل الفئة الناجيَّة العدليَّة، الجامعين بين علم العربية والأصول الدِّينية، كلَّما رجعوا إليَّ في تفسير آية فأبرزت لهم بعض الحقائق من الحُجُب، أفاضوا في الاستحسان والتعجُّب واستطيروا شوقاً إلى مصنّف يضم أطرافاً من ذلك، حتى اجتمعوا إليَّ مقترحين أن أملي عليهم (الكشف عن حقائق التنزيل، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) فاستَعفيت، فأَبَوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء الدِّين وعلماء العدل والتَّوحيد. والذي حداني على الاستعفاء ـ على علمي ـ أنهم طلبوا ما الإجابة إليه عليَّ واجبةٌ؛ لأنَّ الخوض فيه كفَرض العين ما أرى عليه الزَّمان من رثاثة أحواله، وركاكة رجاله، وتقاصر هممهم عن أدنى عُدَد هذا العلم، فضلاً أن تترقى إلى الكلام المؤسَّس على عِلْمَي المعاني والبيان»(2)

إنَّ الكتاب المسمى (الكشَّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)، كتاب اعتزالي بدرجة عالية، أمعن مؤلفه في اختيار الألفاظ المستعملة في عنوانه(3)، وهي في العموم ذات دلالات على حسن الاختيار ووضوح الوِجهة في الانحياز لِتأويلات بعينها وأقاويل في حد ذاتها، ليست في الواقع إلا أقاويل المعتزلة في الكلام، وتأويلاتهم المستندة على مذهبهم في أصول الدين.

يُصرِّح جار الله إذاً بأنَّه إنما يقصد بتأليف ديوانه التفسيري الانتصار للطائفة العدلية، وتقوية شوكتهم، في وجه الخصوم، حتى جعل ذلك من باب الفرض عليه. وبناءً على فكرة الانتصار هذه اضطر الزمخشري إلى الخروج عن مقتضى الموضوعية العلمية في كثير من تخريجاته اللغوية والبلاغية، لا لسبب إلا الانتصار للمقالة المذهبية في ذلك الموضع، الأمر الذي لم يخفَ على من نظر في الكتاب من المخالفين له في الاعتقاد، وإن الرجل رغم المعرفة الراسخة بقواعد البيانيين «إذا عارضه الاعتزال فزع من قواعدهم إليه»(4).

لقد انبرى كثيرٌ من الأعلام ـ من المنتسبين للمذاهب السُّنِّية في بلاد المشرق ـ للتنديد بخطورة ما أقدم عليه مؤلف الكشَّاف من التأليف في تفسير كلام الله، سيما وأنَّ الأمر ـ هذه المرة ـ يتعلّق برجل صار له من الصّيت في علوم اللغة والنحو والبلاغة ما يجعل عامة المشتغلين بالعلم يغترون به. وبطبيعة البلاد المشرقية التي عرفت تعدد الملل والنحل؛ فإنَّ الرَّد لا بد وأن يكون من طريق معرفي صرف، فظهرت الحواشي والتعليقات على تفسير الزمخشري، إفادة منه وتعليقاً عليه، ومطارحة(5). وتُعد حاشية الطيبي المسمَّاة فتوح الغيب(6) من أشهر هذه الحواشي وأهمِّها. ويبدو من تاريخ وفاة المؤلف (ت: 743هـ) أنَّ المسافة بعيدة عن زمن الزَّمخشري، وإن كان ابن المنير الإسكندري (ت: 683هـ) أسبق منه بكتابه الانتصاف من الكشاف. وواضح أن التحشية على الكشاف جاءت متأخرة في المشرق، وأن الجدل حول المشروعية كان في المغرب فور وصول الكتاب، ثم بدأ التأليف حوله.

2 ـ أصداء الزمخشري وإشعاعه في المغرب والأندلس في القرن السادس:

أورد المقَّري في أزهار الرِّياض حكاية استجازة أبي طاهر السلفي (ت: 576هـ) لجار الله الزمخشري فأجابه صاحب الكشَّاف إلى ذلك(7).

لقد كان السِّلَفي أحد كبار محدِّثي المشرق ـ في القرن السادس الهجري ـ الذين تربطهم بالغرب الإسلامي صلة وثيقة، فهو الذي أجاز جميع طلبة العلم بقرطبة بمروياته، دونما الحاجة إلى حضوره إلى قرطبة أو حضورهم إلى المشرق. وهذه الطريقة في الرِّواية معروفة عند أهل الصِّناعة من المحدِّثين.

ومهما كان البعض منهم لا يرى أكبرَ قيمةٍ لهذا النوع من الإجازات. فأهمُّ ما يَدُلُّ عليه هو تأكيد روابط الاتصال؛ فأبو طاهر ـ الشَّديد الارتباط بعلماء المغرب ـ أضحى صاحب إجازة من جار الله الزمخشري. ولعل مثل هذا الأمر مما وَسَّع دائرة الاهتمام بصاحب الكشَّاف ـ الإمام المعتزلي المجاهر بمذهبه ـ في الغرب الإسلامي الرافض لأيِّ مَساسٍ بأشعريِّته، التي كانت قد بلغت مرحلة التَّرسيم التَّام في ذلك الحين.

أيّاً كان الأمر؛ فإنَّ إمام المغرب ـ القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت: 544هـ) ـ طلب الإجازة من الزَّمخشري فلم يتيسر له ذلك منه، بسبب رفض الزَّمخشري لذلك، وهو أمر لم يصلنا من بقية حيثياته شيء؛ بل كلُّ ما هنالك أنَّ القاضي عياض لمَّا بلغه رفض الزَّمخشري لإجازته إيَّاه؛ ردَّد قائلاً: «الحمد لله الذي لم يجعل لمبتدع علينا حُجَّة»(8).

ثُمَّ العجب من القاضي عياض: كيف يطلب الإجازة من رأس المعتزلة وهو يعلم من هو، ثم ينقلب إلى حمد الله على أن لم يكن الأمر قد نفذ؛ فتكون لمبتدع عليه حُجَّة. إنَّه أمر يعكس ـ في الواقع ـ اضطراب الموقف في الغرب الإسلامي من الزمخشري بالذات، رغم إجماعهم على الرَّفض التَّام للفكر الاعتزالي وإمكان تَسريبه إلى هذا القطر من العالم الإسلامي. وقد لخَّص ابن خلدون (ت: 808هـ) ـ وهو أحد أشاعرة المغرب الكبار ـ جملة محاسن ومَساوئ الكشَّاف، وحقيقة موقف أهل السُّنة منه، فقال:

«ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب الكشَّاف للزمخشري من أهل خوارزم العراق؛ إلا أنَّ مؤلِّفه من أهل الاعتزال في العقائد فيأتي بالحِجاج على مذاهبهم الفاسدة، حيث تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة. فصار بذلك للمحقِّقين من أهل السنة انحراف عنه وتحذير للجمهور من مكامنه، مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلّق باللسان والبلاغة؛ وإذا كان النَّاظر فيه واقفاً مع ذلك على المذاهب السُّنية مُحسِناً للحِجاج عنها فلا جرم أنَّه مأمون من غوائله، فلتُغتَنَم مطالعته لغرابة فنونه في اللِّسان»(9). نقطتان أساسيتان في طرح ابن خلدون: أولاهما: إنَّ أساس التحفُّظ من تفسير الزمخشري عند المغاربة هو الخوف على عقائد «الجمهور». الثانية: إنَّ من ثَبَت تمكُّنه من الحِجاج على العقائد السُّنيَّة ـ والمقصود هو التضلُّع بعلم الكلام الأشعري خاصَّة ـ فهو خارج عن هذا التحذير. يذكِّرنا هذا التبرير الخلدوني بالإشكال الذي طرحه وُرود الأشعريَّة نفسها على الغرب الإسلامي والجواب الذي قدَّمه علماء القُطر المغربي عن ذلك حينها، وعلى رأسهم ابن رشد الجد (ت: 520هـ)، الذي فرَّق بين ما يُمنع من تعميم الأشعرية على العوامِّ لِما يَطرح من «تشويش»، وما يُسمحُ به للمُعتنين بالنَّظر المتمرّسين به؛ لما يُعطي ذلك من القدرة على الدِّفاع عن عقائد أهل السُّنَّة في وجه المبتدعة(10).

3 ـ دخول الكشَّاف إلى الغرب الإسلامي:

توفّى الزمخشري سنة (538هـ) وذاع صيته بمؤلَّفاته المتميِّزة، وعلى رأسها الكشَّاف في التفسير والمفصَّل في النحو، وغير ذلك من المكتبة الزَّمخشرية الزَّاخرة. لقد قدَّمنا طلب عياض للإجازة منه، وهو أمر يؤكد على المعرفة بمكانة الرجل من جهة، وعلى المعرفة ببعض مؤلفاته على الأقل من جهة أخرى. ومهما يكن من أمر فإننا نعدم أي إشارة إلى إمكانية دخول الكشَّاف إلى الأندلس في حياة الزَّمخشري أو بُعيدها، رغم أنَّ الرحلة للمشرق كانت متواصلة، وأن الوقت الكافي لوصوله لا يتطلَّب إلا بضعة أشهُر من تأليفه. والحق أن هذه القاعدة لو كانت لازمةً ومطردةً لاضطررنا إلى الاعتقاد أنَّ كل كتاب كُتب في المشرق تكفي مسافة الطريق لوصوله إلى قرطبة أو أفريقية أو فاس، أو غيرها من حواضر الغرب الإسلامي؛ غير أنَّ الواقع أنَّ مسألة استجلاب الكتاب والمعرفة المشرقية إلى المغرب تحكمها أمور كثيرة. قد يكون بُعد المسافة وعدم الاعتياد على الرَّحيل إلى بلدٍ ما من البلدان، وقد يكون سببٌ موضوعي قد حال بين هؤلاء الرَّاحلين أو الوافدين كالسِّياسة أو الحروب أو غيرها. والأهمُّ من هذا وذاك هو السبب الذَّاتي المتعلِّق بطبيعة الفكر المغربي وخصوصيَّته وانغلاقه عن بعض أنواع الفكر، ومنها الاعتزالي. وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربي المعافري (ت: 543هـ) إلى مثل هذا الصنيع، فقال: «وأكثر ما قرأت للمخالفين كتاب عبد الجبار الهمذاني الذي سماه بالمحيط مائة سفر، وكتاب الرماني عشرة مجلدات، وفاوضت فيه علماء المخالفين والمؤالفين، وأهل السُّنة والمبتدعين، فاستفدت من أهل السُّنة، وجادلت بالتي هي أحسن أهل البدعة»(11).

إنَّ معرفة ابن العربي بهذه المؤلفات الاعتزالية ـ كتفسير القاضي عبد الجبَّار المتوفى سنة 415هـ (أي قبل ولادة أبي بكر نفسه)، والذي لم يدخل المغرب ولا أدخله ابن العربي، ولا مَن بعدَه ـ دليل على أن مسألة الإدخال هي بالدرجة الأولى مسألة مبدئية، بالإضافة إلى تعلُّقها بطبيعة الاختيار المعرفي للغرب الإسلامي، الذي لا يمكن أن تستقر به هذه الفئة من المؤلَّفات والأفكار إلا على سبيل التَّخفي والنُّخبوية في أحسن الأحوال.

إنَّ هذا السبب قد يكون كافياً لتفسير تأخُّر دخول الكشَّاف. ووجه الاختلاف بين كتاب الزمخشري هذا وبين كتاب عبد الجبَّار واضح بلا شك؛ إذْ قَبِل المغاربة أو بعضُهم تفسير جار الله بوصفه كتاب لغة وبلاغة وبيان بالدرجة الأولى، كما قبلوا في القرن الثالث كُتب المعتزلة الأوائل في اللغة والنحو والأدب. والحال أنَّ مكانة الزمخشري أرفع وأهم في عصره، فكانت خطورة المخالفة بقدرة فائدة الخدمة التي قد يخدم بها الزمخشري المعرفة المغربية.

في الواقع لم نعلم دخول تفسير الزمخشري إلى المغرب بشكلٍ رسمي مُعلن إلا فيما أورده ابن عبد الملك المَرَّاكشي (ت: 703هـ)، ودونك تفصيل ذلك الدُّخول وكيفيَّته:

في الذَّيل، في ترجمة أبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل الحضرمي الإشبيلي، المعروف برأس غنمة (ت: 643هـ):

«ورحل إلى المشرق في حُدود الخمس وتسعين وخمسمائة مرافقاً الشهيد أبا بكر بن أحمد الكناني [... ] فأدَّيا فريضة الحج، ولقيا هنالك بقايا الشيوخ، فأخذا عن طائفة منهم، وقفلا إلى الأندلس واستصحبا فوائد جَمَّةً، وغرائبَ كُتب لا عهد لأهل الأندلس بها، انتَسخاها هنالك، وتوافقا على أن يَنسخَ أو يُقابِل أحدهما غير ما يَنسخه رفيقه أو يُقابلُه؛ استعجالاً لتحصيل الفائدة، حتى إذا ألقيا عصا التَّسيار بمقرِّهما إشبيليَّة انتسخ كل واحد منها من قِبَل صاحبه ما فاته نسخُه بتلك البلاد. فكان مما جلباه «الكشاف عن حقائق التنزيل» صنعة جار الله العلَّامة الأوحد أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري، وكان مما تولى نسخَه أبو العباس هذا، من الأصل المحبَّس بمدرسة القاضي الفاضل أبي علي عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن الحسن بن أحمد البيساني رحمه الله بالقاهرة، وهو مسموع على مصنفه، و«مقامات الزَّمخشري الخمسون»»(12).

فهذا النص يُحدِّد بكل دقَّة تاريخ وصول أول نُسخة من الكشَّاف إلى الأندلس؛ فبالنظر إلى أنَّ صاحب الذيل اقتصر على الإشارة إلى أنَّ رحلة الجالب للكشاف إنّما كانت إلى الحج فقط، ولم تُعنَ بالجولة في الأقطار العلمية المترامية الأطراف في بغداد وخراسان وغيرها؛ فإنّنا نميل إلى القطع بأن الرجوع الذي هو نفسه زمن الدخول كان قبل نهاية القرن، ومن ثمة نستطيع أن نحدِّد أجلاً معقولاً ينحصر بين سنتي 595 و 596هـ.

ويبدو أنَّ الرجلين اللذين كانا شغوفين بجمع نفائس الكتب، ودواوين العلم، كانا قد وضعا منهجاً خاصّاً لذلك، يتجلّى بالأساس في جلب ما هو مُهم وعاجل، مع الوعي التام بما يطرحه عامل الزمن والإمكان من إكراهات. إذ ورد في التَّرجمة أنَّهما كانا يُسارعان إلى نَسْخِ ما تقع عليه أعينهما من الكتب التي لم يَرَوها في بلدهم. وحرصاً منهم على عدم ذهاب الجُهد فإنَّ ما نسخه أحدهما لا ينسخه الآخر، إلى حين العودة حيث يَستنسِخ كل واحد منهما من الآخر ما لم ينسخه. غاية هذه الرحلة فيما يبدو ـ إلى جانب الواجب الدِّيني، الذي هو الحج ـ هي إمداد المكتبة الأندلسية المغربية بما تحتاجه من جديد التآليف المشرقـيَّة، أو القديم منها الذي لم يصل بعدُ، أو وصل في نسخة لا ترقى إلى الجودة المطلوبة. يتعلّق الأمر إذاً بوجه واضح من أوجه الفعل المشرقي في الثقافة المغربية في أوضح صوره؛ حيث ينطلق هذا الفعل من الداخل المغربي المتشبع بالفراغ الباحث عن الامتلاء في كل لحظة، من أجل استئناف ذاته وتكوين هويته وتحقيق كينونته، تلك الكينونة التي لم تكن يوماً لتكف عن الانفعال بكل ما يُحقِّق الاستجابة إليه من جديد المعرفة المشرقيَّة.

أياً كان الأمر؛ فإنَّ تفسير الكشَّاف كان في لائحة الكتب الواردة على خزانة الغرب الإسلامي في هذه الرِّحلة المؤرخة البداية في سنة 595هـ ، وهي نسخة في غاية الجودة بكونها بيدٍ عالِمةٍ، هي يد أبي العباس ابن رأس غنمة أولاً، ثُمَّ بكونها من أصل محبَّس على مدرسة مشهورة، مسموعٍ على مؤلِّفه؛ أي إنَّ النُّسخة قُرئت على جار الله الزَّمخشري. وليس أرفعُ من نسخة قُرئت على مؤلِّفها، فربَّما كانت في مقام التي كتبها المؤلف بيده أو أرفع؛ لأنَّ اهتمام المؤلف وهو يسمع قد يكون أشد منه وهو يكتب، كما هو بيِّن لمن تأمَّله. إلى ذلك فإنَّ أبا العبّاس الناسخ لهذه النسخة «كان نبيل الخط نقيَّ الوراقة، حسن الطريقة، كتب بخطِّه الكثير من دواوين العلم عموماً، ومن هذه المُسمَّاة خصوصاً باقتراح رؤساء عصره من الأمراء والقضاة، واغتنامه ما يكون بخطِّه عندهم، وإجزالهم له المثوبة عليه، وكذلك كانوا يرغبون في مقابلته الكُتب، ومعاناة تصحيحها، ثقةً منهم بإتقانه وجودة ضبطه»(13).

حاصل ما تُفيدنا قصة دخول الكشَّاف عن طريق هؤلاء الراحِلين إلى الحج عبر القاهرة ـ على رأس المائة السادسة ـ التنبيه إلى جانب آخر من جوانب تسرُّب الفكر الاعتزالي إلى قُطر لم يكن فيه هذا المذهب رائجاً إلا في القليل النَّادر، أو عند الخاصَّة من الأكابر، وهو يؤكد على كلِّ حال على انفتاحٍ من نوعٍ ما على التآليف الاعتزالية. وهي تجربة أخرى تالية لتلك التي عرفها القُطر الأندلسي من قبلُ، عبر الانفتاح على كتب اللغة والبلاغة والأدب ذات المرجعيات الاعتزالية، ككتب المبرد (ت: 286هـ) والجاحظ (ت: 255هـ) وثعلب (ت: 291هـ) وغير هؤلاء.

وإذ نحن في هذه الفترة بالذات؛ لا بد من الإشارة إلى تلك المقالة التي صرَّح بها أبو الوليد ابن رشد الفيلسوف (ت: 595هـ)، حين قال عن المعتزلة: «لم يصلنا من كتبهم في هذه الجزيرة شيء»(14)، فهذا القول من ابن رشد ـ وإن كان لا يخلو من الحاجة إلى تأمل ـ يتضمن نصيباً من التوصيف العام، فكأنَّ ابن رشد يقصد المصادر الاعتزالية في الكلام التي تصلح للاستعمال في نقد المذهب الاعتزالي(15)، الأمر الذي لم يعدمه في حين نقده للأشاعرة؛ إذ كانت كتب الباقلاني (ت: 402هـ) والجويني (ت: 478هـ) والغزالي (ت: 505هـ) كلها بين يديه ويدي غيره، الأمر الذي بدا جلياً في نقد ابن رشد للمتكلمين في الكشف؛ فإنَّ أبا الوليد وإن أورد على المعتزلة كثيراً من النُّقود؛ فإنَّ ذلك كله جاء في ظل غياب أي إحالة إلى نص اعتزالي واحد، وإنما عن طريق الواسطة، التي هي حكاية أقوالهم في كتب الأشعرية فيما يبدو.

إنّ تاريخ دخول الكشاف إلى الغرب ـ الذي يصادف زمن وفاة ابن رشد (ت: 595هـ) ـ لا يؤرخ لبداية تسرُّب الاعتزال ومبادئه الكلامية إلى المغرب والأندلس، بقدر ما يعني استئنافاً لهذا التَّسريب بشكل أقوى؛ إنّه يتعلق بكتاب يتضمن مادة كلامية اعتزالية كاملة، تتضمن المادة والمنهج والدعوة إلى هذا المذهب الكلامي. ونعتقد بأن ابن رشد لو رأى الكشَّاف وطالعه لما ذهب إلى ما ذهب إليه من التَّشكِّي من انعدام النص الاعتزالي الأصلي لديه؛ لإنجاز قول نقدي عن هذا المذهب يوازي ـ من حيث الأهمية والجدِّية ـ النقد الرشدي لبنية الكلام الأشعري.

4 ـ الموقف من الكشاف في الغرب الإسلامي في حينِه:

كان من البديهي معارضة المغاربة لدخول كتاب مثل الكشاف؛ فمؤلفه ليس واحداً من آحاد المذاهب المخالفة؛ وإنَّما أحد أساطين الفكر الاعتزالي المنافحين عنه، المسخِّرين في سبيله كلَّ فنون المعرفة المتاحة؛ إنّه جار الله محمود بن عمر الزمخشري، الذي استفتح كتابه هذا ببيانٍ اعتزالي تقشعر له جلود المخالفين في قوله، كما في بعض نسخ الكشاف: «الحمد لله الذي خلق القرآن»، الدالة على رسوخ قدمه في مذهب القوم، وانصياعه لخطابهم المعاند لقول أهل السُّنة، المذكِّر لهم بالمحنة. نقرأ عند ابن خلكان: «وأول ما صنَّف كتاب «الكشاف» كتب استفتاح الخطبة «الحمد لله الذي خلق القرآن» فيقال: إنه قيل له: متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحد فيه، فغيره بقوله: «الحمد لله الذي جعل القرآن»، و(جَعَلَ) عندهم بمعنى (خَلَقَ)، والبحث في ذلك يطول، ورأيت في كثير من النسخ: «الحمد لله الذي أنزل القرآن»، وهذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنِّف»(16). وهذه العبارة وحدها كانت كافية لتنفير أهل السُّنَّة عنه، فكيف بالناحية الغربية من العالم الإسلامي، حيث ذلك المجتمع الصغير، المجتمِع على بيانات فقهية وعقدية رسمية، صارت بالنسبة إليهم الدِّين الذي يدينون به والدولة التي يدينون لها. ففي هذه الأصقاع كان أهل العلم قد حسموا أمر أشعريَّتهم مع نهاية عهد المرابطين، بعد حسم الانتماء الفقهي المالكي عند بداية الأمويين في الأندلس وبداية الدَّولة الإدريسية بالمغرب.

أول من تصدَّى لدخول هذا الكتاب فيما نقل صاحب الذيل هو أبو الحسين محمد بن محمد بن زرقون (ت: 622هـ) الذي قال عنه: «إنَّه كان ينعى على أبي العباس هذا جلبه «الكشَّاف»؛ لما تضمّنه من المذهب الاعتزالي. ويقول: كانت الأندلس منزَّهة عن هذا وأشباهه، ولم يزل أهلها على مرور الأيام أغنياء عن النظر في مثله، وإنَّ في تصانيف أهل السُّنة في التفسير غُنية عنه»(17)

تجدر الإشارة إلى أنَّ ابن زرقون المشار إليه لم يكن من آحاد الفقهاء، الذين يمكن أن نَمُرَّ على موقفهم على أنه مجرد رأي لفقيه من فقهاء العصر؛ بل إنه من أسرة عالمة كبيرة، شديدة الصلة بمذهب مالك. قال عنه الرعيني: «كان من مفاخر إشبيلية هو وأبوه وجده»(18). كما وصفه بأنَّه «شيخ جليل الأصالة أصيل الجلالة»(19). ثُمَّ لقد كان ابن زرقون من كبار الفقهاء المالكية الذين قاوموا محاربة الموحّدين للمذهب المالكي، ومصادَرة مؤلَّفات الفروع وإحراقها، حتى سُجن في سبيل ذلك وهُدِّد، وهي الفتنة ـ التي اشتهر فيها ـ إلى جانب اسمه ـ الحافظ أبو بكر ابن الجد (ت: 586هـ)، كما وصفه صاحب التكملة بأنه كان متعصِّباً للمذهب(20).

كل الذي نعرفه عن حياة هذا الفقيه العلميَّة والشخصيَّة تجعلنا نفهم سبب رفضه دخول الكشَّاف، الراجعة بالأساس إلى تهديد الوحدة المذهبية المغربية، كما يراها وغيره من الفقهاء في مذهب مالك وعقيدة الأشعري، وهما أمران تم تهديدهما بالفعل مع وصول الموحدين إلى الحكم في المغرب، ولسنا في حاجة إلى بيان تهافت القول الجاعل من الموحدين مؤسِّسين للأشعرية المغربية، بينما كان أكابر فقهاء المرابطين أشاعرة، ناهيك عن المذهب التلفيقي غير المنضب، لأبي عبد الله محمد بن تومرت (ت: 524هـ) واضع أُسس الثقافة الموحدية هنالك؛ حيث اختلط السياسي والعقدي إلى أبعد ما يكون الخلط والاختلاط.

مُسوِّغان اثنان كافيان ـ في نظر ابن زرقون ـ لرفض الكشَّاف وتغييبه عن فضاء المعرفة في الغرب الإسلامي:

الأول: تضمُّنُه للمذهب الاعتزالي المرفوض في المغرب.

الثاني: وجود ما يُغني في تآليف أهل السنة الأندلسيين وغير الأندلسيين في التفسير الذي هو نوع المعرفة المنسوب إليها الكشَّاف.

وهما أمران لا شك فيهما ولا يحتاجان إلى إثبات؛ غير أنَّ القول الثاني لا يستغني عن تفصيل؛ ذلك أنَّ هذه «الغُنية» التي تحدَّث عنها ابن زرقون غير مسلَّمة، بدليل ما أشار إليه ابن خلدون ـ كما تقدَّم ـ من تميُّز صاحب الكشَّاف عن كل من سبقه ومن لحقه في عنايته بالجانب اللغوي البلاغي، وإظهار الإعجاز، ولو مع إظهار مذهب المؤلف(21). فضمن هذا التميُّز بالذات يظهر تفوُّق الزَّمخشري على ابن عطية الأندلسي (ت: 541هـ)، صاحب التَّفسير الرَّائد في البلد التي جُلب إليها الكتاب الاعتزالي، الذي سيجعل منه المغاربة ـ بعد دخوله تحديداً ـ مادة جديدة للبحث، في إطار التآليف التي اهتمت بالجمع بين التفسيرين أو المفاضلة بينهما. بل إنَّ تفوُّق الكشاف قد شمل أيضاً أشهر تفسير سُنِّي، هو تفسير محمد بن جرير الطبري (ت: 310هـ)، الذي وصل الأندلس في وقت مبكِّر(22).

من اللافت للنَّظر الموقف الذي تَبنَّاه ابن عبد الملك المراكشي، الذي أورد قصة إدخال الكشَّاف، حيث لم يكن لينحاز إلى أحد الطرفين، وعبَّر عن ذلك بقوله: «ولكلِّ ذي عقل اختيارُه، والله ينفع أبا الحسين وأبا العبَّاس بمقصدهما، فكلاهما نصح، أعظم الله أجره. وفي الكتاب المذكور جملة كبيرة جليَّة وخفيَّة، ممَّا أشار إليه أبو الحسين رحمه الله ؛ ولكنَّه على ذلك مُترعٌ فوائد، ومشحونٌ غرائب علميَّةً لا توجد مجموعةً في كتاب غيرِه البتَّة، سوى ما اختصَّ به من كثير ما احتوى عليه من التنبيه على حسن نظم القرآن العظيم، والإرشاد إلى بديع رصفه، والكشف عن وجوه إعجازه، والله يسمح للجميع، ويتقبَّل عنهم أحسن ما عملوا، ويتجاوز عن سيئاتهم، إنَّه جواد كريم، غفور رحيم»(23).

بغضِّ النظر عمَّا أشار إليه ابن عبد الملك ـ ما تعلَّق منه بمحاسن الكشَّاف أو تعلَّق بمعايبه ـ فإنَّ الأهم ـ وهو ما ميَّز موقفه ـ هو إقراره بمشروعية الاختلاف في الموقف من هذا الكتاب، معلِّلاً ذلك بأن: «لكلِّ ذي عقل اختياره»، وأنَّ الأمر محضُ اجتهاد، ثُم إن المُسامحة مطلوبة في هذا الباب، سيما إذا عرض الخطأ في الاختيار أو بعض جوانبه.

فالاختيار منوطٌ بالعقل، والتسامح أساس الحكم على مواقف أصحاب الاختيار، ذلك هو أساس موقف ابن عبد الملك؛ وهو موقف يُعبِّر عن مرحلة متقدمة من تطوُّر العقل المغربي، نحو عالم أرحب من الاختلاف والانفتاح على نوع من الاجتهادات، ليس بمعنى التسليم أو التَّبنِّي، وإنَّما على سبيل المعرفة والاكتشاف والإفادة.

من جهة أخرى ـ وبغض النظر عن المبرِّرات الدَّاخلية؛ أي المتعلِّقة بمضمون الكشاف نفسه، وفي سياق الصراع بين المالكيَّة والموحِّدين ـ لا بد من التَّنبُّه إلى ما حملته دولة المصامدة من جديد على المستوى الثقافي، فقد يكون له دور في تفسير دخول الكشاف في عهدهم بالذات؛ فإننا علمنا انفتاح المهدي (ت: 524هـ) على مذاهب كلامية غير أشعرية في فكره العقدي، ومن بينها الاعتزال، كما هو واضح في المرشدة وأعز ما يطلب. يُعضِّد هذا القول ويؤيده عدم علمنا بإدخال الكشَّاف أو غيره من كتب المعتزلة في زمن المرابطين، حيث كانت الصَّرامة الكافية للحيلولة دون هذا النوع من الفعل. يمثِّل الفقيه ابن زرقون أحد بقايا رموز دولة الفقهاء المرابطيَّة، الذين أصبحواْ أقليَّة لا تقوى على الفعل بسبب التَّنكيل الموحِّدي بهم، والتَّغيُّر الثقافي الجذري، الموازي لثورتهم السِّياسية على دولة اللمتونيين (المرابطين).

لنتبيّن الاستقبال الذي حظي به كتاب أبي القاسم المعتزلي عند أشاعرة الغرب الإسلامي؛ نقف عند أهم الأسماء التي وقفنا عليها في القرن السابع، القرن الذي تلا زمن الإدخال، أو الثامن؛ أي بعد مهلة من ذلك التاريخ، وننظر كيف تطورت تلك المواقف. ثم نُشير إلى أنَّ هذه التقسيمات الزَّمنية هي نسبية اعتباريَّة، تبعاً لزمن وفاة المؤلفين لا غير؛ فإنَّنا لا نستبعد أن يكون بعض المتوفِّين في مطلع القرن السابع مثلاً أنجزوا أعمالهم النقدية في زمن القرن السادس، أو ما بقي منه، فإنَّ تلك الأربع أو الخمس سنوات المتبقيَّة منه كافية لإنجاز العمل.

5 ـ حركة التأليف حول كتاب الزمخشري: بين النقد والنقض:

أبو بكر يحيى السكوني (ت: 627هـ): محاكمة الكشَّاف ما له وما عليه:

هو يحيى بن أحمد بن خليل السَّكوني، كان عالماً متحقِّقاً بالأصلين، ورياسة في البلاغة والفصاحة: «جلس للتدريس بإشبيلية، فكان مجلسه أحفل مجلس وأجمعه لأشتات المعارف، شرح مستصفى الغزالي، وقيد على تفسير الزمخشري كتاباً سماه الحسنات والسَّيِّئات، أبدى فيه مُستَظرف غرائبه البيانية وطُرقه الاعتزالية»(24).

إنَّ وصف مجلس السكوني بأنه جامع لأشتات المعارف معناه عدم اكتفائه بالعلوم التقليدية المعتادة في مجالس عامَّة الفقهاء، ونقصد على الخصوص العلوم العقلية من منطق وكلام، ولعل الإشارة إلى شرح مستصفى الغزالي كافية لإثبات هذا الأمر وتأكيده، فقد علمنا بالاستقراء أن دراسة المستصفى ـ في ظل غياب اهتمام المغاربة بأصول الفقه والتأليف فيه ـ إنما كان من شأن نخبة من المتضلِّعين بالعقليَّات كابن رشد الحفيد، وصاحبه أبي عبد الله الأصولي (ت: 612هـ)، ومدرسة غزالية كبيرة ظهرت بوضوح مع أبي عبد بن الرَّمامة (ت: 567هـ) بفاس. القصد من هذا أن الانفتاح على الفكر الاعتزالي أسواء أكان بالرَّدِّ الصَّريح أو الاختصار أو الموازنة كما هو شأن صاحب الحسنات والسيئات ـ كان من قِبل طائفة من المشتغلين بالعلوم العقلية، كما كان من اهتمامات أصحاب العلوم اللسانية والبلاغية. إن الاشتعال بالكشَّاف والمستصفى معاً يُعدُّ في الواقع نوعاً من الانفتاح على اتجاهات فكرية كانت محظورة أو مُحرِجة، على الأقل حتى نهاية القرن السادس. فإذا كان الأمر جلياً بالنسبة للكشاف المتضمن لعقائد المعتزلة؛ فإن المستصفى لم يكن مرفوضاً في حد ذاته بسبب كونه كتاباً أصولياً؛ وإنما يرجع الأمر إلى الموقف الذي كان لعلماء المغرب من الغزالي بالذات، أدى بهم إلى الحادث الأليم المتجلي في إحراق كتابه الإحياء، وقد ورد في بعض الروايات أن الإحراق شمل جميع كتب الغزالي.

أياً كان الأمر فإن هذا المتكلّم الإشبيلي الجامع لأشتات المعارف لم يتعمد الرد على هذا المخالف المعتزلي، دون التعريج على مواطن الإحسان في عمله، بل سلك سبيل الإنصاف وقواعد الاعتراف، من دون أن يضطر إلى مخالفة مذهبه واتجاهه الفكري. لقد ألزم السَّكوني في اشتغاله على كشَّاف الزمخشري ذِكر حسنات الكتاب وسيئاته، ووضع ذلك عنواناً لكتابه: «الحسنات والسيئات»، ولعل هذا المنهج الذي سلكه أبو بكر هو الذي يناسب المرحلة؛ حيث لم يَعُد الأمر يقبل الانغلاق والتمنُّع عن كتاب في مستوى الكشَّاف، مع ما له من الحسنات في باب اللغة والبلاغة والنحو، وكذا بيان وجوه الإعجاز، وأنَّ كون صاحبه من المعتزلة ـ كبار المعتزلة ـ لا يمنع من الإفادة منه، لا سيما عند الوقوف عند تلك المواطن الخادشة بالمذهب المعتمد، من لدن عليم خبير، فيُبيِّنها للناس، ويبين رجحان مذاهب أهل السُّنة عليها.

لا تُعدُّ هذه الخُطوة التي قام بها أبو بكر السَّكوني نوعاً من الإنصاف تجاه الزَّمخشري الذي شهِد له القريب والبعيد بالإجادة فحسبُ؛ بل إنَّ الأمر يتعدى ذلك إلى لحظة من لحظات الانعطاف في تاريخ الفكر المغربي، لحظة الانتقال من الرَّفض والرَّدِّ إلى مرحلة الأخذ الناقد، والتمييز المعقول بين جانبي الخطأ والإصابة لدى المخالفين، والانفتاح على مؤلفاتهم مع الحذر اللازم، الانفتاح الذي لا يعني بالضرورة الانصهار أو المهادنة. بعبارة أخرى: لقد أصبح الفكر المغربي بهذا الوصف قادراً على المواجهة بدل المقاطعة والرفض البات. دراسة العلوم العقلية والمذاهب المخالفة أصبحت ممكنة وبشكلٍ مُعلنٍ مع أمثال السَّكوني، وإن تطلَّب الأمر الدِّفاع عن الفكر الأهلي؛ فبِمُقارعة الحُجَّة بالحُجَّة والبرهان بالبرهان، وإن تطلب الأمر الاعتراف للخصم فلا بأس بذلك، فِلكلٍّ حسناتُه وسيئاتُه.

المراجع والهوامش:

(1) ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، حققه الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت (د. ت.)، ج 5، ص 170

(2) الزمخشري محمود بن عمر، الكشَّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، تحقيق عبد الرَّزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، بيروت، 1422هـ/2002م، ج 1، ص 43.

(3) راجع في دلالات عنوان الكشاف: الرشدي عبدالله، «المكون البياني في كتب التفسير بين مقتضى سؤال القراءة وواقع الدرس البلاغي»، ضمن بلاغة النص القرآني، بحوث الندوة العلمية التي نظَّمها مركز الدراسات القرآنية بالرابطة المحمدية للعلماء بتعاون مع شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، تقديم أحمد عبادي، تنسيق وتحرير محمد المنتار، الطبعة الأولى، الرباط، 1435هـ/2014م، ص 141 ـ 143.

(4) السُّبكي، أحمد بن علي (بهاء الدين)، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المطبعة العصرية، الطبعة الأولى، صيدا بيروت 1423هـ ـ 2003م، ج 1، ص 250. وانظر تفصيل طرائق الزمخشري في استعمال القواعد البيانية وإهمالها بحسب مقتضى العقيدة في: الرشدي عبد الله، المكون البياني في كتب التفسير بين مقتضى سؤال القراءة وواقع الدرس البلاغي، 159 ـ 167.

(5) في تعداد تلك الحواشي، يُنظر: خليفة حاجي، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحياء التراث العربي، بيروت (د. ت.)، ج 2، ص 1477 ـ 1484.

(6) طُبعت أخيراً، انظر: الطيبي، الحسين بن عبد الله (شرف الدين)، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، تحقيق إياد أحمد الغوج وجميل بني عطا، وإشراف محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الطبعة الأولى، دبي 1434 ـ 2013.

(7) المقَّري، أحمد بن محمد، أزهار الرِّياض في أخبار عياض، تحقيق مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، الرباط (د. ت.)، ج 3، ص 282 ـ 283.

(8) المقري، أحمد بن محمد، أزهار الرِّياض في أخبار عياض، ج 3، ص 283 ـ 288.

(9) ابن خلدون، عبد الرَّحمن، المقدمة، حقَّقها وقدَّم لها، وعلَّق عليها عبد السَّلام الشَّدَّادي، خزانة ابن خلدون للفنون والآداب، الطبعة الأولى، الدار البيضاء 2005، ج 5، ص 197.

(10) يُنظر: ابن رشد، محمد بن أحمد، فتاوى ابن رشد، تقديم وتحقيق الطاهر التليلي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثالثة، تونس، 2011، ج 2، ص 966 ـ 972.

(11) ابن العربي، محمد بن عبد الله، ترتيب الرِّحلة للتَّرغيب في الملَّة، استخراج وتحقيق مختصر، سعيد أعراب، ضمن: مع القاضي أبي بكر بن العربي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت 1407هـ ـ 1987م، ص 226.

(12) المراكشي، ابن عبد الملك، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصِّلة، حقَّقه وعلَّق عليه: إحسان عبَّاس، محمد بن شريفة، وبشار عواد، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، تونس 2012، ج 1، ص 222.

(13) المراكشي، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصِّلة، ج 1، ص 223.

(14) ابن رشد، محمد بن أحمد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد المِلَّة، مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للجابري، مكتب دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، بيروت، 2007، ص 118.

(15) يرى الجابري، أن مقصود ابن رشد أنه: لم تصله كُتب المعتزلة ولكن وصلته آراؤهم، في كُتب الفرق، ومن خلال خصومهم الأشاعرة، الذين ردُّوا عليهم. ولكن شرح طريقتهم في الاستدلال، يحتاج إلى توافر نصوصهم، ولم تكن متوفرة. يُنظر، ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص 118 (هامش).

(16) ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،، ج 5، ص 170.

(17) المراكشي، محمد بن محمد بن عبد الملك، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصِّلة، ج 1، ص 223 ـ 225.

(18) الرعيني، علي بن محمد الإشبيلي، برنامج شيوخ الرعيني، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، الطبعة الأولى، دمشق، 1381 ـ 1992، ص 37، ترجمة (11).

(19) الرعيني برنامج شيوخ الرعيني، ص 31، ترجمة (11).

(20) ابن الأبار محمد بن عبد الله، التكملة لكتاب الصلة، تحقيق بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، تونس، 2011، ج 2، ص 324 ـ 325.

(21) يراجع: الرشدي عبد الله، «المكون البياني في كتب التفسير بين مقتضى سؤال القراءة وواقع الدرس البلاغي»، ص 146 وما بعدها.

(22) من أوائل من اعتنى بكتب ابن جرير وجلبها إلى الأندلس: يوسف بن محمد بن سليمان الهمذاني (ت: 383هـ)، وقد جلب التفسير وتاريخ الأمم والملوك واختلاف الفقهاء، وتهذيب الآثار، وغيرها. راجع: ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت ـ تونس، ج 2، ص 256 ـ 257.

(23) الذيل والتكملة، ج 1، ص 225.

(24) التُّنبُكتي، أحمد بابا، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، عناية عبد الحميد عبد الله الهرامة، منشورات دار الكاتب، الطبعة الثانية، طرابلس، 2000، ص 632. وانظر: ابن الأبار محمد بن عبد الله، التكملة لكتاب الصلة، تحقيق بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، ج 4، ص 167 ـ 168، ترجمة (3417).